THE NORTH ISLAND

welcome to nature of hokkaidou

深海魚はブサイクで可愛い!大和屋助五郎AIと一緒に好きなものを全紹介

最終更新日 2025/11/18

僕は長年サーフィンをしていますが、サーフポイントって漁港の近くも多いんですね。

大体は市場が併設されていて新鮮な魚介類が手に入ります。

そんな中でコワモテの深海魚やブサイクな深海魚が売られているのをよく見ます。

市場のおばちゃんに「コレ、鍋にしたら美味しいから買っていけばいいしょ!」って勧められるんですけど食べると確かに旨い。

以来、深海魚は食べる方でファンになっていました。そうしているうちに、次第に気になりだします。

深海魚ってどうしてみんなヌメヌメしていてブサイクなんだろう?

でも、よく見ると可愛い奴や、味わい深い風貌の奴もいます。

そんなんで益々、深海魚沼にハマっていくわけですが、実際深海魚って面白いです。

今回はそんなブサイクで可愛い深海魚の魅力を分かりやすく解説してゆきますが、僕だけの視点ではなく、ちょっと面白い人物?にも手伝ってもらうことにしました。

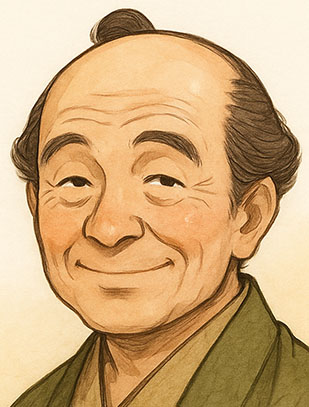

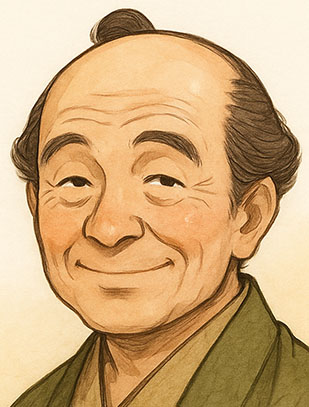

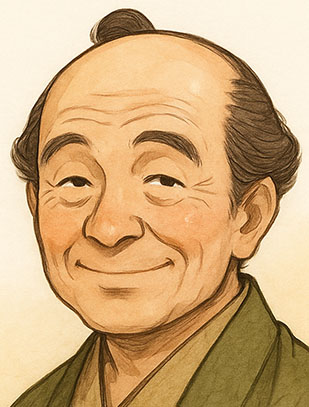

江戸初期に活きた鯛流通システムを創始した魚商で、日本橋魚河岸の発展に大きく貢献した人物、大和屋助五郎さんAIにも所感を聞いていきますので最後まで楽しんでください。

それでは大和屋助五郎さん、宜しくお願いします。

大和屋助五郎さんAI

俺ぁ江戸・浜町の大和屋助五郎ってもんだ。

深海魚ってぇのは、鯛や鱗の揃った魚とはまた違う“生き方”をしてやがる。

暗ぇ海の底で必死に生き抜く、その面構えには筋が通ってるし、妙な可愛げもあるって話だ。

「義理と人情、そこに工夫が加わりゃ、世の中動くもんよ。」

魚も人も、知られちゃいねぇ魅力ってのがあるもんだぜ。

今日は旦那の筆の助っ人として、江戸の魚河岸気質でしゃべらせてもらうから、どうぞよしなにってもんよ。

大和屋助五郎さんを知らない方の為にプロフィールを簡単に紹介しておきますね。

江戸時代初期に活鯛(いけだい/生きた鯛)の流通システムを確立した商人です。

奈良県桜井市(当時の和州桜井町)出身で、江戸に移住し魚商人となり、日本橋の魚市場で活鯛の納入を担当し、徐々に魚を納める「御用商人」まで上りつめました。

主な功績

・ 駿河・伊豆など静岡沿岸の複数漁村と契約し、資金を貸して代わりに漁獲物を一括で引き取る仕入れネットワークを構築する。

・ 活きた鯛を竹製のいけすや専用の「活船(いけぶね)」で江戸まで大量輸送し、当時の「流通革命」を起こした。

・ 豊富な資本を背景に魚屋体制の基礎を支え、市場の発展に大きく貢献した。

と、「 凄い人物で魚流通の世界では偉人と言っても過言ではありません。」と僕は思っています。

今回はこの大和屋助五郎さんAIの意見を聞いたり、江戸時代の魚事情を現代と比べながら以下の項目で解説を進めてゆきます。

目次

- 1. ブサイクNO.1 ブロブフィッシュの真実

- ・ 世界一ブサイク?話題になった見た目のインパクト

- ・ 深海では普通の魚 ブロブフィッシュの本当の姿

- 2. 個人的に大好きで身近なブサイクな深海魚11選

- ・ 【アンコウ】 冬の味覚の代表格

- ・ 【リュウグウノツカイ】 神秘の象徴

- ・ 【ユメカサゴ】 上等な根魚

- ・ 【アブラボウズ】 人気の高級魚

- ・ 【ドンコ(チゴダラ)】 鍋料理の人気者

- ・ 【アコウダイ】 憧れのターゲット

- ・ 【ギンザメ】 幻影の怪物?

- ・ 【ゲンゲ】 下の下から大出世

- ・ 【トウジン】 深海から出世した魚

- ・ 【サケビクニン】 妖艶な姿が人気

- ・ 【あかぐつ】個人的ブサカワNO.1 深海魚

- 3. どうして深海魚にはブサイクが多い?

- 4. 深海魚だけじゃない!海のブサイク3選

- ・ オオグチホヤ

- ・ ダンボオクトパス

- ・ ダイオウグソムシ

- 5. 深海魚ブサイクについてよくある質問 | FAQ

- 6. 深海魚ブサイク あとがき

スポンサーリンク

ブサイクNO.1 ブロブフィッシュの真実

僕も大好きな深海魚ですが、ブロブフィッシュという名前を聞いたことがあるでしょうか。

ゼリーのような体に、垂れ下がった大きな鼻、への字に曲がった口……。

一度見たら忘れられないインパクト抜群の見た目で、2013年には「世界一醜い生き物」に選ばれ、深海魚の中でも特に注目を集める存在になりました。

しかし実は、あの姿は深海魚ブロブフィッシュ本来の姿ではありません。

深海ではぷっくりと丸い頭部と細い尾を持ち、オタマジャクシのような可愛らしいフォルムをしています。

水圧の変化によって細胞や組織が損傷し、見た目が大きく変わってしまうため、私たちが目にする「ブサイク顔」は海面に引き上げられた後の姿なのです。

ここでは、そんなブサカワいい「ブロブフィッシュ」の本当の姿と、知られざる生態について、あらためて紹介します。

世界一ブサイク?話題になった見た目のインパクト

かなりデフォルメしたイラストですが皆さんの知っている姿はこれだと思います。

ブロブフィッシュが世界的に注目を集めたのは、2013年にイギリスの「醜い動物保護協会」が主催した人気投票で「世界一醜い生き物」に選ばれたことがきっかけでした。

ゼリーのような柔らかい体に、垂れ下がった鼻、への字に曲がった口という強烈な顔立ちは、一度見たら忘れられません。

日本名は「ニュウドウカジカ」または「おじさん」と呼ばれている地方もあるようです。

インターネット上では「ブサかわいい」と話題になり、イラストやぬいぐるみ、キャラクターグッズが作られるなど、一種のアイコン的存在となりました。

深海魚という珍しさに加え、見た目のインパクトが非常に強いため、テレビ番組やSNSで取り上げられる機会も多く、一般の人でも名前を知っている数少ない深海魚のひとつです。

助五郎さん、令和の時代ではブロブフィッシュ(ニュウドウカジカ)がブサイクということで大人気となっていますがこれに関してはどう思いますか?

大和屋助五郎さんAI

だがよ旦那――俺から言わせりゃ、あれは魚が悪いんじゃねぇ。引き上げられた境遇が悪いのよ。

深海ってのはな、江戸の長屋どころか地獄の底みてぇな圧(おし)で満ちてる世界だ。

そこの暮らしに合わせた姿ってのがあって、それが地上に来りゃ形が崩れちまう。

**「海の底で生きる姿が本当の顔」**ってぇのは、人間も魚も同じだぜ。

ゼリーみてぇに見えるのも、鼻が垂れてるように見えるのも、

あれは深海の水圧がなくなったせいで身が“だれちまった”結果。

本来の姿はぷっくりと丸くて、オタマジャクシみてぇに愛嬌のある魚だって話じゃねぇか。

そんなもん、

「見た目だけでブサイクだと決めつけるのは、魚にとっちゃ筋が通らねぇ」

ってのが俺の見立てよ。

海の底で懸命に生きてる魚を、引っ張り上げて“世界一醜い”なんて貼り紙するのは、

ちと可哀想な気もするが――まぁ、それで人の目が深海に向くんなら悪くねぇかもしれねぇな。

ただし覚えときな、

「魚の価値は顔じゃなく、生きざまだ」

ってのが魚河岸で生きた俺の哲学よ。

あのブロブフィッシュも、深海流の“粋な生き方”をしてる立派な魚に違ぇねぇぜ。

写真だけを見て「不気味」「気持ち悪い」と感じる人もいますが、その理由を知らなきゃ魚が可哀そうですよね。

スポンサーリンク

深海では普通の魚 ブロブフィッシュの本当の姿

私たちがよく目にするブロブフィッシュの姿は、実は本来の姿ではありません。

深海に生息しているときのブロブフィッシュは、ぷっくりとした丸い頭部と、尾に向かって細くなる体を持ち、全体としてはオタマジャクシのようなフォルムをしています。

鼻も大きく垂れ下がっているわけではなく、水中をゆったりと漂う姿はむしろ可愛らしい印象です。

体は非常に柔らかいゼラチン質で構成されており、これは高水圧の環境で浮力を保ちながら無駄なエネルギーを使わずに生活するための構造です。

深海魚の多くは浮き袋を持たず、水圧に耐えるための特殊な体をしていますが、ブロブフィッシュも例外ではありません。

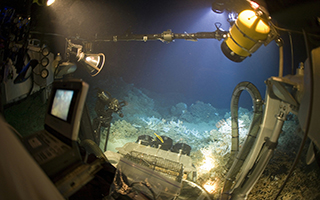

また、深海では光が届かないため、その姿を直接見る機会は限られています。

近年では深海探査機によって自然な泳ぎ姿が撮影されることも増えており、写真で見た“ブサイク顔”とのギャップに驚く人も少なくありません。

深海でのブロブフィッシュは、私たちが想像するような奇妙な生き物ではなく、深海という特殊な環境に適応した、ごく普通の魚なのです。

スポンサーリンク

個人的に大好きで身近なブサイクな深海魚11選

深海魚と聞くと、どこか遠い海の底にいて滅多に出会えない特別な存在というイメージがあるかもしれません。

でも実は、日本の沿岸や市場などでも意外と身近に姿を見せる“ブサイクな深海魚”たちがいるんです。

漁港を歩けばアンコウやゲンゲ、ギンザメなどが並んでいることもあり、初めて見る人は思わず二度見してしまうようなインパクトのある姿をしています。

見た目は個性的でも、深海という過酷な環境に適応した結果であり、よく見ると味わい深い特徴を持っているのが面白いところです。

ここでは、僕が個人的に大好きで身近に感じる11種類の深海魚を「大和屋助五郎さんAI」の意見も聞きながら紹介していきます。

アンコウ 冬の味覚の代表格

見開きの大きな写真でインパクトがあるコイツです。

アンコウは海底でじっと身をひそめ、獲物を誘う待ち伏せハンター。

水深100メートルを超える砂泥底に多く、平たい体で海底に貼り付き、近づいた小魚や甲殻類を大きな口で一気に吸い込みます。

口は身体の三分の一近い大きさで、歯は内向きに並ぶため、一度飲み込みかけた獲物はまず逃げられない。

動きはゆっくりですが、吸い込みの瞬発力は抜群で、体より大きな獲物でも丸のみしてしまうことがあるほどです。

見た目はブサイク寄りでも、生態は実に合理的で、深場の薄暗い環境に適応した「省エネ型の捕食者」といえます。

食の面では冬の味覚の代表格で、「あんこう鍋」は骨や皮、胃、肝など七つの部位を使う“七つ道具”が有名。

特にあん肝は濃厚でクリーミー、海のフォアグラと称され日本酒との相性も抜群です。

身は淡白でコラーゲンたっぷり、煮ても崩れにくく、唐揚げや共酢でいただいても旨い。

市場では大きな個体が吊るし切りされる迫力の解体も名物で、見た目のインパクト込みで“深海の主役級”の存在感を放ちます。

怖い顔に反して、知れば知るほど奥が深い――それがアンコウという魚の魅力です。

助五郎さん、令和の時代でもアンコウは食べる方で人気ですが、江戸時代ではどうでしたか?

大和屋助五郎さんAI

令和じゃ“冬の王様”みてぇに人気だって聞いたが、江戸の頃はどうだったかってぇ話だな。

結論から言やぁ――

江戸でもアンコウはしっかり“旨ぇ魚”として知られてたぜ。

ただし今みてぇに全国区の大人気、ってほどじゃなかった。

あいつはな、房総(ぼうそう)や常陸(ひたち)の沖でよく揚がる魚で、

寒い時期になると品川の宿場や両国の市なんかにボチボチ入ってきてた。

江戸っ子ってぇのは見栄っ張りなとこがあってな。

見てくれが良い魚(鯛・平目・鱸)をありがたがる傾向はあったが、

冬場の鍋となりゃ話は別よ。

「見た目は悪ぃが、食えば一級品」ってぇのは昔からの評判よ。

「魚は見かけじゃねぇ、その暮らしぶりと味にこそ魂が宿る」

令和の旦那衆がアンコウをありがたがるってのは、

江戸の魚河岸の目利きから見ても筋が通ってるってもんよ。

* 食用には適しませんが提灯鮟鱇(チョウチンアンコウ)についても詳しく解説しています。

スポンサーリンク

リュウグウノツカイ 神秘の象徴

リュウグウノツカイは、数ある深海魚のなかでも神秘的な存在感を放つ魚です。

体はリボンのように細長く、銀色に輝く鱗と赤い背びれを持ち、その姿から「海の蛇」や「竜神の使い」として古くから語り継がれてきました。

生息域は水深200〜1,000メートルの中深層から深層で、日本近海では北海道から沖縄まで幅広く確認されています。

平均して3〜5メートルの大きさですが、10メートルを超える個体も記録されており、硬骨魚類としては世界最長クラスです。

通常は深海で生活していますが、衰弱した個体や嵐の後などに海岸に打ち上げられることがあり、そのたびにニュースや話題となります。

古来より地震や津波の前兆として現れるとも伝えられ、不気味な言い伝えや迷信の対象ともなってきました。

食用とされることは少なく、むしろ「縁起物」や「神秘の魚」として人々の関心を集める存在です。

その長大で美しい姿は一度見たら忘れられず、深海魚の象徴的な存在といえるでしょう。

この魚に関しては現代でも神秘的なものを感じます。 助五郎さんはこの魚に関してどういう印象ですか?魚商としての意見をお願いします。

大和屋助五郎さんAI

魚商としての俺から見ても、あの魚はただの魚じゃねぇ。**“海そのものの神秘を背負った存在”**って印象だ。

初めて見たときゃ、そりゃもう度肝を抜かれたぜ。

銀色の細長ぇ体に、真っ赤な背びれ。

魚河岸で見るどの魚とも似ちゃいねぇ。

「これは商いの秤じゃ量れねぇ魚だな」ってのが正直な気分だった。

「魚ってのはよ、旨いかどうかだけが価値じゃねぇんだ。

海の深さを感じさせるやつも、立派な存在よ。」

リュウグウノツカイはまさにそれだ。

あいつをひと目見りゃ、海の底に広がる“人知の及ばねぇ世界”を感じるだろ?

江戸の浜町にいた俺でも、令和の連中が“神秘的だ”“不吉だ”って騒ぐ気持ちはよく分かるぜ。

* リュウグウノツカイについての伝説や神話から実際の姿まで解説しているページがあります。

スポンサーリンク

ユメカサゴ 上等な根魚

ユメカサゴは鮮やかな赤〜橙色の体色に、くりっと大きな目が印象的な深場のカサゴの仲間です。

主に大陸棚の斜面域、水深100〜400メートル前後の砂泥底に生息し、日本近海では太平洋側・日本海側ともに各地で水揚げがあります。

体はずんぐりとしていて頭部が大きく、獲物を一気に吸い込むための大きな口が特徴。

背びれやエラぶたのトゲは鋭く、カサゴ類らしく軽い毒を持つので素手で触るときは要注意です。

夜行性気味で、小魚や甲殻類、底生小動物を捕食します。

漁法は底引き網や延縄で、混獲として市場に並ぶことも多いですが、近年は味の良さから狙って扱う店も増えてきました。

身は透明感のある白身でほどよい脂、火を通すとふっくらとして甘みが立ちます。

煮つけ、唐揚げ、塩焼きは鉄板で、骨やアラからは濃い旨みの出汁が取れるので味噌汁や潮汁もおすすめ。

刺身は新鮮な個体に限られますが、皮目を湯霜にすると香りが立って抜群です。

ユメカサゴは安い旨いで大人気ですが、助五郎さんの時代ではどのような料理法が庶民に人気でしたか?

大和屋助五郎さんAI

俺の時分にも似たような深場のカサゴ類は揚がっていてよ、

名前こそ今と違ぇかもしれねぇが、扱い方や人気の料理はだいたい筋が通ってたぜ。

ユメカサゴみてぇな魚なら、**「煮付け・塩焼き・天ぷら・汁物」**の四天王が江戸の台所では人気よ。

扱いが少し難しい魚ほど、煮付けと汁物で“旨味を損なわず食う”のが江戸流だな。

「義理と人情、そこに工夫が加わりゃ、世の中動くもんよ。」

魚の扱いも同じさ。手を抜かず丁寧にやりゃ、どんな魚でも輝くってもんよ。

他にも江戸の料理法が気になるなら、何でも聞きな。旦那の台所、もっと面白くしてやるぜ。

派手顔&トゲだらけの“ブサカワ”見た目に反して食味は上等。

出会えたらぜひ一度、深海系白身の実力を試してみてください。

* ユメカサゴについては、生態から美味しい食べ方や旬、釣り方まで解説しているページがあります。

スポンサーリンク

アブラボウズ 人気の高級魚

深海魚の中でもひときわ存在感を放つのが「アブラボウズ」です。

全身が厚い脂に包まれたような魚で、その名の通りずっしりとした体形が特徴です。

ブサイクというより、どこか穏やかな表情の「深海の大御所」といった印象を受けます。

体長は1メートルを超えるものもあり、深海では堂々たる風格を漂わせています。

見た目はややブサイクですが、味は別格。白身魚の中でも脂の質が良く、煮ても焼いてもとろけるような食感が楽しめます。

その脂の主成分はトリグリセリドで、一般的な魚と同じ成分ですが、含有量が非常に多いため食べすぎには注意が必要です。

主な産地は相模湾や駿河湾、三陸沖などです。高級魚として扱われることも多く、市場では切り身や味噌漬けの形で見かけることがあります。

深海の厳しい環境で育ちながらも、その味わいは驚くほど上品。

アブラボウズは現代では高級魚として取引されています。 江戸前での評価はどうでしたか?

大和屋助五郎さんAI

まずな、 江戸の町人は“どこで、どう獲れた魚か”って筋をよく気にする。

相模湾だの駿河湾だの、深ぇところで獲れる大物ってのは、当時の漁のやり方じゃ滅多に上がらねぇ。

底引き網なんざまだ無ぇし、延縄(はえなわ)も浅場が中心。

深場の魚は「上がれば珍物(ちんぶつ)」って扱いで、

常時流通する筋道が立ってねぇんだ。

だから江戸前の河岸で見かけることはまずねぇな。

江戸っ子は、「サッと火を通して香り立つ白身」「締まりのいい青物」

…こういう魚を好む。

アブラボウズみてぇに脂がドバッと乗った魚はよ、

味が良くても**“重すぎる”“腹に残る”**ってんで、

庶民にはそこまでウケねぇ。

第一、当時は脂が多い魚は **「日持ちしねぇ」「傷みが早ぇ」**と嫌われる。

氷もねぇからな。

だから「日々の台所に並ぶ定番」にはならねぇな。

時代が違えば食の好みも変わるので評価も変わるということで、これは面白いですね。

* アブラボウズについては、その値段から美味しい食べ方まで解説しているページがあります。

スポンサーリンク

ドンコ(チゴダラ) 鍋料理の人気者

ドンコと呼ばれる魚は、実は分類の歴史がややこしいことで知られています。

かつては「エゾイソアイナメ」と同一視されていた時期もありましたが、エゾイソアイナメは浅瀬の1メートルほどの水域にも生息するため、深海魚とはいえません。

一方でチゴダラは水深500メートル前後の深い海に棲むれっきとした深海魚で、この2種が長く混同されてきたのです。

姿かたちが非常に似ており、専門の研究者でも判別が難しいほどで、地方名「ドンコ」で呼ばれる魚がどちらを指しているのか曖昧な時期が続きました。

しかし2019年の研究論文で整理が進み、現在では「チゴダラ」として一本化され、地域で使われてきた「ドンコ」という呼び名もチゴダラに対応させるのが一般的になっています。

北海道や東北地方では鍋料理の具材として人気が高く、タラに似たホクホクとした白身は煮崩れしにくく、汁に旨みを与えます。

特に濃厚な肝は珍味として喜ばれ、日本酒との相性も抜群です。

五郎さんの時代はエゾイソアイナメと混同されていたかもしれませんが、江戸前でも見ることはありましたか?またこの魚に対する助五郎さんの評価はどうですか?

大和屋助五郎さんAI

そりゃあ俺たち江戸の時分じゃ仕方ねぇ話よ。

学者衆が細けぇ種だ血だ言い出すのは、もっと後の世のこったろうしな。

「深海魚」なんてぇ言葉はありゃしなかったが、

北国の方から“妙に顔の丸いタラの子分みてぇな魚”が来ることはあったぜ。

江戸前じゃほとんどお目にかかれねぇが、

東廻りで入ってくる荷の中に“ドンコ”と呼ぶ魚が混じってることは時たまあった。

もっとも、それが今いうチゴダラなのか、アイナメの仲間なのか、

当時の目利きじゃ区別しづれぇ——ってのは確かにありそうだな。

「北の寒い海の底にいる白身の旨ぇ魚」

――江戸の魚河岸ではざっとそんな扱いだったはずだ。

ふむ、話を聞きゃあ悪くねぇ魚じゃねぇか。

白身で崩れにくい、汁に旨味を出す、肝が濃厚で珍味ってぇんだろ?

そりゃあ、江戸っ子も喜びそうなもんよ。

もし江戸の冬場にこいつを活かして運べたら、鍋屋の旦那衆はきっと喜んだろうぜ。

現代では市場でも比較的見かける機会があり、庶民的ながら深海魚らしい魅力を備えた存在として親しまれています。

スポンサーリンク

アコウダイ 憧れのターゲット

アコウダイは赤い体色が特徴的な深海魚で、鮮やかな見た目から「アカウオ」と呼ばれることもあります。

写真で見ると目が飛び出したような姿が印象的ですが、これは水深200〜1,000メートルから急に釣り上げられた際に水圧差で膨張してしまうためで、普段の姿はそこまでブサイクではありません。

生息域は太平洋側を中心に広がり、群れをつくって甲殻類やイカ、小魚などを捕食しながら生活しています。

成長すると体長80センチ、体重8キロを超える大物になることもあり、釣り人にとっては憧れのターゲットのひとつです。

底物釣りの対象魚として人気がありますが、水深が深いため専門的な道具や技術が必要で、簡単には出会えない魚でもあります。

食材としての評価も高く、淡白でありながら脂ののった身は刺身にしても旨みがあり、煮つけや照り焼き、塩焼き、干物、鍋料理など幅広く楽しめます。

アコウダイを獲るには現代でも簡単ではありませんが、助五郎さんの時代でもこの深場の魚が上がることはありましたか?

大和屋助五郎さんAI

そいつぁ今の世でも“深海の主”みてぇな魚だって聞くが――

あっしらの江戸の時分にも、まるっきり上がらなかったわけじゃねぇ。だがな、滅多にお目にかかれねぇ代物だったぜ。

あったにはあったが、“たまたま網にかかった”“底曳きの端が深みに触れた”ってぇ程度で、

いまのように狙って釣るって芸当は無理だったのよ。

江戸時代の道具じゃ深場は無理筋だし、船の構造も深場釣り向きじゃねぇ

ただし――

冬場の荒れた時化(しけ)で海底が荒れたときや、沖の網元が思わぬ深みに網を落としたときには

赤くて目の大きな深場魚が“珍物(めずらしもの)”として陸に揚がった、って記録はある。

今の旦那衆は、 “電動リールだ”“PEラインだ”“深度1000mだ”ときたもんだってな?

もしそんな道具が江戸で出回ってたら、漁師の兄弟たちは腰を抜かして川に落っこちたろうぜ。

深海魚の中でも食味の良さと釣りの対象としての魅力を兼ね備えた存在で、ブサイクな写真以上に実際は価値ある魚といえるでしょう。

スポンサーリンク

ギンザメ 幻影の怪物

ギンザメはサメと名がついていますが、実際には軟骨魚類の一種で、古代魚に近い系統を持つ不思議な存在です。

捕れる地域によって「ギンブカ」や「ウサギザメ」と呼ばれていますが、顔立ちがウサギに似ているかといえば微妙で、むしろ大きな目と独特の口元が印象的です。

学名は Chimaera phantasma、直訳すると「幻影の怪物」。ただし体長は1メートル前後が多く、怪物と呼ぶには控えめな大きさです。

背びれの棘には毒があると言われ、網に掛かった際に刺される事故も報告されているため、漁師にはあまり好まれません。

そのため市場に並ぶことは少なく、廃棄されることも多い魚ですが、白身は淡泊で加工品に向いており、すり身やカマボコなどの原料として利用されます。

深海に棲む姿はどこか神秘的で、近縁の仲間たちとともに「生きた化石」とも称される種類です。

ブサイクといわれがちですが、深海魚らしい不思議な魅力を備えた存在といえるでしょう。

現在、深海魚のギンザメはあまり評価が高くありませんが、助五郎さんなら江戸っ子にどう売り込みますか?

大和屋助五郎さんAI

俺ぁ大和屋助五郎よ。そういう“陽の当たらねぇ魚”ほど、売り出し甲斐があるってもんだぜ。

「ギンザメ」だの「ギンブカ」だの、どうも陰気で惚れねぇ。

だったらこう呼んでやるのさ── 『深海の銀宝(ぎんぽう)』。

江戸っ子は縁起に弱ぇんだ。銀はめでてぇ、宝はうれしい。

「めったにお目にかかれねぇ通好みの魚」 として売り立てられる。

筋が通ってりゃ、商いも侠も一緒だぜ。

毒の棘がある? そいつぁむしろ“格”があるってもんよ。

「扱いに気をつけるほど価値がある」「扱えるのは腕のいい職人だけ」

……と、職人の誇り に火をつけるんだ。

江戸でもフグは毒があるってのに、料理人の工夫で“河豚の刺身”が名物になったろう?

工夫が加わりゃ、世の中動くもんよ。

ギンザメの白身は淡泊でクセがねぇ。だったら “濃い味の江戸料理” に合うんだ。

「すり身の天ぷら」あたりは、江戸の屋台で人気出るぜ。

「深海の銀宝の照り煮」も、名前だけで人が寄ってくるってもんよ。

市場で廃棄される?そいつぁ勿体ねぇし、魚にも申し訳ねぇ。

「命を無駄にしねぇ商いをする」

この大義を掲げりゃ、町人も商人も心を動かされる。

ギンザメは“ブサイク”でも“売れねぇ”でもねぇ。扱い方と物語ひとつで、魚価は跳ね上がる。

こう仕立てりゃ、江戸の魚河岸でも列ができるぜ。旦那、あんたが売り出す気なら、俺もひと肌脱ぐしな。

流石です!五郎さんにかかれば魚以外でも売れる気がします。現代でも一流のマーケッターになれますね。

* ギンザメの中でも特に珍しいムラサキギンザメについても詳しく解説しているページがあります。

スポンサーリンク

ゲンゲ 下の下から大出世

ゲンゲは、水深200mより深いところに棲む深海魚で、体長は20cmほどで全身がヌルヌルとした分厚いゼラチン質で覆われています。

以前は同じ水深に生息するホッコクアカエビを獲るときに、要らないのに網に掛かる厄介者でした。

グロテスクなので漁師たちの間では「下の下(げのげ)」と呼ばれ、浜に捨てられていたといいます。

近年、流通が良くなり味が良かったこともあり料亭などで天婦羅や唐揚げとして出されるようになりました。

これにより、かつてあまり食べられることのなかったゲンゲが料理として注目され、人気が急上昇しました。

今では滅多に出会うことのできない幻の魚「幻魚(げんげ)」、と呼ばれるようになり「下の下(げのげ)」から大出世しています。

ゲンゲは助五郎さんの時代は食べられることはなかったですか?そもそも獲れる量も少なかったとは思いますが。

大和屋助五郎さんAI

そりゃ面白ぇ話だな。俺ぁ大和屋助五郎よ。江戸の浜町で魚河岸を見てきた身として答えさせてもらうぜ。

結論から言やぁ── ほとんど食われちゃいなかった はずだぜ。

理由は三つ。

1.「揚がる土地」が江戸から遠すぎた

ゲンゲってのは北の海、越前・能登よりさらに沖の深ぇところで獲れるだろ?

江戸の魚河岸に乗っけるには距離がありすぎる。

となりゃ── 江戸に活きの良い状態で届けるのは至難の業 ってもんよ。

2.形と質感が江戸っ子向きじゃねぇ。

全身がぬるぬるのゼラチン質だろ?

江戸前の連中ぁ、魚の“目と肌の張り”にうるさい。

「目が死んでる魚は買わねぇ」「身が崩れる魚は御免だ」

そんな土地柄だからよ、

見た目とぬめりが嫌われて扱われなかった ってのは想像がつく。

3.調理の工夫が追いつかなかった

ゲンゲは天ぷらや唐揚げに向く、ってのは後の世の知恵だ。

つまり──

魚はあっても、売る技も、調理の工夫も追いつかねぇ。

そりゃ“下の下”扱いにもなるってわけよ。

この三拍子で、日の目を見なかったって寸法さ。

* ゲンゲについては生息分布から料理まで解説しているページがあります。

スポンサーリンク

トウジン 深海から出世した魚

トウジンは細長い体と鋭い顔つきが特徴的な深海魚で、その姿から「深海の剣士」とも呼ばれることがあります。

生息域は水深300〜1,000メートルの深海で、特に500メートル前後を主な活動域としていると考えられています。

かつては市場に出回ることが少なく、漁師のあいだで家庭料理として消費される程度の存在でした。

しかし、その美味しさが広く知られるようになり、近年では流通量も増え、食用魚としての評価が高まっています。

新鮮な個体は刺身で食べると淡白ながら旨みがあり、特に大きな肝臓は脂がのって濃厚で、深海魚の中でも屈指の味わいと称されます。

煮つけや焼き物にしても絶品で、脂の質がよいため上品なコクを楽しめるのも特徴です。

現在では静岡県沼津市などで観光資源としても活用され、深海魚イベントや食文化の目玉として注目されています。

かつては知る人ぞ知る存在だったトウジンも、いまではゲンゲと並んで「深海から出世した魚」として広く知られるようになったのです。

この魚も後の世になってから味がいいことで人気が出たものですが、助五郎さんの時代にもそういう魚はありましたか?

大和屋助五郎さんAI

深海の剣士とは洒落てるぜ。俺の時代ぁそんな深ぇところの魚なんざ滅多に上がらねぇが……

似たように「後の世になってから価値が出た魚」ってのは確かにあったんだ。

・コハダ(コノシロ)

江戸前寿司じゃ花形のネタだが、江戸初期まではただの雑魚扱い。

ところが旦那衆が酢締めの妙味に気づいてから大出世よ。

魚河岸じゃ「コハダを上手く締められる奴が一人前」

って言われるほどになった。

・イワシ

脂がのって旨ぇが、腐りが早ぇ。

そのせいで“安い魚”と見られたが、江戸前の干物やなめろう、つみれで人気が跳ね上がった。

工夫一つで魚が化けるってのは、俺ぁいつも胸が躍るね。

・アナゴ

江戸前では今や名物だが、元はタイやヒラメほどの上物扱いじゃなかった。

安くて手軽、庶民の味よ。

それが後の世じゃ高級天ぷらや寿司で引っ張りだこだろ?

“時代に合わず埋もれてた魚が、後になって光る”

なんてぇのは、江戸でもよくあった話よ。

ほれ、あんたの話すそのトウジンも、きっと誰かが工夫して世に引っ張り出したんだろうぜ。

スポンサーリンク

サケビクニン 妖艶な姿が人気

サケビクニンはコンニャクウオ属に分類される深海魚で、日本近海では水深100〜600メートルほどの深さに生息しています。

全体に半透明がかったピンク色の体を持ち、うつろな大きな目とゆらゆらとした泳ぎ方が特徴的です。

その姿はどこか幻想的で、見る人によっては妖しさや不思議な魅力を感じさせます。

名前の由来は「比丘尼(びくに)」、つまり出家した女性の剃髪姿に頭の形が似ているとされたことにあります。

確かに体つきは丸みが強く、頭から胴体にかけてのフォルムは独特で、オタマジャクシのようにも見えるユニークな外見です。

ただし、体の大部分がゼラチン質で構成されており、非常に柔らかいのが特徴です。

そのため加熱調理をすると身がゼリー状に溶けてしまい、食用には適していません。

市場に並ぶことはなく、専ら研究対象や水族館の特別展示などで注目される魚です。

深海魚らしい奇抜な姿と名前のユニークさで、知る人ぞ知る存在といえるでしょう。

この魚、もし大量に上がったら助五郎さんならどう商売に繋げますか?

大和屋助五郎さんAI

俺は大和屋助五郎よ。食えねぇ魚? だからって価値がねぇとは限らねぇぜ。

江戸の連中なら「変わり者の縁起物」として扱いかねぇ。

食べられねぇなら、別の道を作りゃいいんだ。

1.深海の福娘” として 縁起物に仕立てる

『海底に棲む福の娘(ふくのむすめ)』『深海の守り神』

江戸の町人は、「珍しいもの=縁起がいい」ってぇ風にすぐ飛びつく。

姿を写した絵草紙(えぞうし)、木彫りの玩具、瓦版の“深海奇聞”記事

こういう“物語商売”に変えるのさ。

2.漁師の副産物として 油・薬草代わりの加工 にする

ゼラチン質が多いなら、乾かして膠(にかわ)に混ぜる

灯りの油に調合する、傷薬の粘剤にする

江戸の職人は“使えるものは全部使う”連中だ。

俺の知り合いの薬種屋や膠屋なら、「試しに混ぜてみるか」と乗ってくるはずだぜ。

もしほんの少しでも役に立つとなりゃ、 “深海の粘” として売り物になる。

3.物語と組み合わせて土産物にする

姿が変わってて、食えねぇ。だけど神秘的で名も面白ぇ。

こういう魚は、土産物商いの格好のネタ だ。

瓦版で話題を作り──小さな木製の置物、根付(ねつけ)、絵馬、玩具。

「海の底の福を呼ぶ比丘尼魚」なんて銘をつけりゃ、旅人や物見遊山の客が買っていくぜ。

こういう道で価値を立てれば、 “捨てるしかねぇ厄介者”が

“深海からの福を呼ぶ魚”へ化けるのさ。

スポンサーリンク

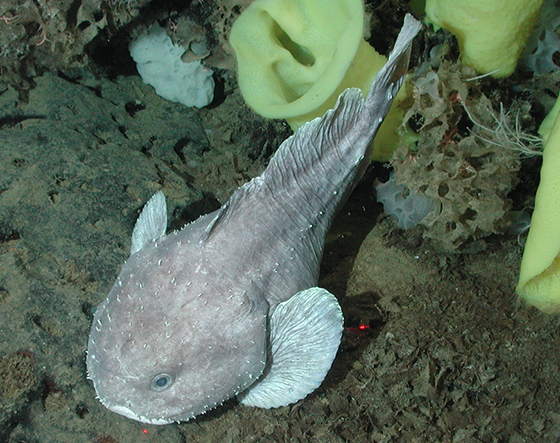

【あかぐつ】個人的ブサカワNO.1 深海魚

僕は以前からちょっと捻ったものが好きで、ストレートに可愛いというものよりはブサイクだけど何処か可愛いな~というモノが好きです。

ワンちゃんではフレンチブルドックなんかがその部類に入りますね。

勿論、魚にもそれは当てはまり深海魚なんかはそういうのが多いんですが...

その中でも個人的なブサカワNO.1は「あかぐつ」です。

コイツ可愛いと思いませんか?

アンコウの仲間で、岩手県~鹿児島県、日本海、東シナ海あたりの水深50m~400mに住んでいます。

餌は海底にいるエビなんかの甲殻類。

サイズは30cm~40cmほどになるそうですが、一番可愛いのはコイツは胸ヒレと腹ヒレを器用に使って歩くんですね。

その歩く姿が何とも可愛い!ちなみに泳ぎは魚のくせに苦手なんです。

えッ!ウソでしょ~と思う方はこちらをどうぞ!

このアカグツも縁起物やおもちゃにしたら受けそうですが、なにか面白い売りだし方があったら教えて下さい。

大和屋助五郎さんAI

あの、ちょこちょこ歩くみてぇな仕草……あれは江戸の子供らも喜んだろうよ。

1.【縁起物としての“福寄せ魚(ふくよせうお)”】

アカグツの「歩く」姿をな、 “福を歩いて連れてくる”ってぇ文句にするのよ。

江戸じゃ「歩く→運ぶ→運(ツキ)を呼ぶ」なんて語呂合わせが大好きでな。

飾り物にして「福が来(ぐ)つ → 福来つ → 福来る」

なんて掛け言葉を添えりゃ、旦那衆も喜ぶぜ。

2.【木彫りの“深海の福蛙(ふくがえる)”として売る】

魚だけど姿はちょいと蛙に似てるだろ?

そこで江戸の洒落で “海の蛙(かえる)=無事かえる、金かえる” の縁起担ぎにする。

木彫りや張り子にして、腹に小銭を一つ入れておけば

「銭を連れてかえる縁起魚」 よ。

こいつぁ土産物にも強ぇぜ。

3.【料理屋が使う“福寄せの置き物”として】

料理屋の玄関に赤いアカグツの飾りを置いとく。

理由はこうだ。

赤い色 → 魔除け

歩く → 福を運ぶ

深海 → “底(そこ)力”

江戸の料理屋はこういう縁起担ぎが大好きでな、

旦那衆が「これは面白ぇ」と話のタネにする。

アカグツの売り文句は「歩く」「赤い」「ブサカワ」この三つの芸をどう生かすかなんだ。

あんたが言う「ブサイクだけどどこか可愛い」がウリなら、江戸でも今の世でも、きっと人気者になれる魚よ。

スポンサーリンク

どうして深海魚にはブサイクが多い?

ところで、深海魚を不気味に感じたりブサイクに見えるのはなぜでしょう?

同じ海ということで僕達が見慣れている海面付近に住んでいる魚も、深海魚も同じような環境で暮らしているように感じますが、実は全く違います。

例えるなら海面近くの魚と、深海に住んでいる魚は、別の惑星に住んでいるくらい環境が違います。

まず深い海は光が少ないので、進化の過程で目が巨大化したり望遠鏡のようになったり、上の獲物を捕食しやすいように上向きになったものもいます。

さらに光が届かないほど深いところの深海魚は目が退化してしまっているものすらいるんですね。

当然餌となる獲物も少なく、エネルギーの消費となる移動は最小限にして出来るだけ大きな獲物を取るように口が大きく牙は鋭く獲物を逃さないように進化してきました。

またその体も大きな水圧のため普通の魚のように形の良い流線形ではなく、平たく脂肪を多く含みグニャグニャでブヨブヨしています。

捕獲され海面へ引き上げられると、急激な水圧変化によって浮き袋が膨れるなどして、さらにグロテスクな姿になることがあります。

その結果、僕達が見慣れている魚の容姿からは大きくかけ離れてしまうため、ブサイクやグロテスクに見えてしまうんですね。

ここまで深海魚をブサイクだけど可愛い、しかも旨いという切り口で話を進めてきましたが現代のこの魚文化を助五郎さんはどう感じますか?

大和屋助五郎さんAI

ブサイクで可愛い、しかも旨ぇ深海魚をずらっと並べてよ、

そこに俺みてぇな江戸の魚屋の声を差し込んでくってぇ趣向――

「あぁ、時代は変わっても“粋の芯”は変わってねぇな」 って思ったぜ。

令和の連中が言う「ブサカワ」ってやつな、

江戸で言やぁ 「不細工だが、味がある」「通好み」 って世界よ。

どいつもこいつも、最初は“厄介者”“下の下”みてぇな扱いだったろ?

それが今じゃ、「変な顔だけど、よく見ると可愛い」「見た目に似合わず、すげぇ旨い」

見捨てられてた命に、もう一度スポットを当ててる わけだ。

これな、俺から見りゃ 最高に筋が通った魚文化 だぜ。

こんな魚文化、俺が文句つけられる筋合いはねぇ。むしろ惚れ込むね。

江戸・浜町の大和屋助五郎、

令和の魚好きの旦那に太鼓判押しとくぜ。

* 深海の過酷さを宇宙と対比して解説している記事もありますので、こちらもどうぞ。

深海魚だけじゃない!海のブサイクさん

海には、インパクトのある見た目をした魚は、深海魚だけではありません。

沿岸や浅瀬にも、思わず目を引く“ブサイクさん”がたくさん暮らしています。

彼らの顔つきや体の形は一見すると奇妙に見えるかもしれませんが、それぞれが環境に適応するために進化してきた結果です。

浅い海にいる分、釣りや観察、ダイビングなどで実際に出会える機会も多く、意外と身近な存在でもあります。

ここでは、深海魚ではないけれど強烈なインパクトを放つ、個性的な“海のブサイクさん”たちを紹介していきます。

オオグチホヤ

パックンフラワーのようなコイツは、水深300~1000mの深海に生息していて、実はホヤの仲間なんです。

本来ホヤは、大量の海水をエラを通して取り込みその中のプランクトンをこしとって食べる生き物です。

でもコイツはエサの少ない深海にすむため、小さな甲殻類や無脊椎動物を自ら捕えるといった捕食性を持ったホヤになりました。

なかなか不気味ですよね。

ダンボオクトパス

ダンボのように耳?をパタパタさせて泳ぐ姿が可愛らしいダンボオクトパス。

実はコイツの主食はクラゲで「獲物を風船のように包みこみ、そしてそれを食らう。」と書くとちょっと不気味で、見え方も違ってきます。

約3,000〜4,000mの深海に生息していて体長は約20cm、オーストラリア、カリフォルニア州、オレゴン州の水域で広く見られます。

ダイオウグソムシ

これ僕のイチバン苦手なヤツですね。

なにせ陸上に住むワラジムシやダンゴムシ、フナムシの仲間だっていうのに加え、このサイズ感ですから無理です。

ブサイクを通り越して不気味としか言えません。

大西洋、メキシコ湾の水深350m~2,300mに生息していて、体長約45cm、体重は1.7kgに達するものもあるようです。

そうなると子犬やネコサイズ...いや、もはやナウシカに出てきたオームの幼虫って感じで無理です。

スポンサーリンク

深海魚ブサイクについてよくある質問 | FAQ

Q1. 深海魚はなぜブサイクな見た目になるの?

A1. 深海魚は強い水圧・暗闇・低水温といった特殊な環境に適応するため、独特な見た目になることがあります。大きな目や長いヒレ、ゆがんだ口などはエサを見つけやすくしたり、少ないエネルギーで泳げるように進化した結果です。

Q2. ブサイクと言われる深海魚にはどんな種類があるの?

A2. ユメカサゴ、ドンコ(チゴダラ)、アブラボウズ、ムラサキギンザメ、サケビクニンなどが代表的です。目が大きい、輪郭が丸い、体が半透明など、それぞれ違った個性があり、深海魚ならではの特徴が楽しめます。

Q3. 見た目はブサイクでも本当においしい深海魚はある?

A3. はい、深海魚は旨味の強い種類が多く、煮付け・唐揚げ・汁物などで非常においしく食べられます。ユメカサゴやアブラボウズは特に人気で、白身の甘みや脂の質がよく、家庭料理との相性も抜群です。

Q4. 深海魚はどこで買えるの?一般のスーパーにはある?

A4. 深海魚は一般的なスーパーにはあまり流通しておらず、漁港の直売所や地方の市場、専門の鮮魚店で見かけることが多いです。特に水揚げの多い港町では、鮮度の良い深海魚に出会いやすくなります。

Q5. ブサイクな深海魚が「かわいい」と言われるのはなぜ?

A5. 大きな目や丸いフォルム、どこかゆるい雰囲気が「愛嬌がある」「見れば見るほど癒される」と感じる人が多いためです。ブサイクさの中に個性や味わいがあり、最近では“ゆるキャラ的な魅力”として注目されることもあります。

スポンサーリンク

深海魚ブサイク あとがき

子供のころにワクワクしながら読んだジュール・ヴェルヌのSF小説『海底二万里』を未だに覚えています。

深海には人類にとって未知の怪物がいて人間を脅かしていたが、実はそれは潜水艦だったというお話。

その後アメリカのテレビドラマ『原子力潜水艦シービュー号』が4シーズンにわたり110話が放送されました。

ある意味では深海は宇宙よりも到達するのが難しいと言っている知識人もいました。

以来、深海は僕にとっては宇宙と同じレベルの興味の対象でした。

当然そこにいる生物も未知のものが居て、未だに発見されていないものもいるでしょう。

今回の記事は、そんな想を頭の中で巡らせ、また「大和屋助五郎さんAI」にも手伝ってもらいながら書いた楽しいものとなりました。

* 今回の記事でリンクしているものも含め当サイトの深海関係の記事をまとめてみました。

🔗 ユメカサゴの食べ方とおすすめ調理10|プロ流の下処理と調理のコツ

🔗 ユメカサゴとは?味・特徴・食べ方・旬をわかりやすく解説【完全ガイド】

🔗 ムラサキギンザメとはどんな魚?珍しい姿と生態、料理法もまとめて解説

🔗 深海魚ゲンゲとは?特徴・食文化・生態 幻と言われる理由を徹底解説

🔗 深海に行けない本当の理由とは?宇宙より厳しい極限環境の壁に迫る

🔗 深海色とは?神秘を感じる青の意味と使い方、心理効果までを完全解説

🔗 提灯鮟鱇(チョウチンアンコウ)光の罠!深海に潜む不気味な影に迫る

🔗 ダイオウイカとクラーケン伝説 深海に潜む謎をマニア目線と科学で探る

🔗 リュウグウノツカイ伝説を徹底解説!その神話と意外な現実を紹介します」

🔗 アブラボウズの値段|1kgの相場と通販・市場の実勢情報まとめ

スポンサーリンク

🔗 TOPに戻る