THE NORTH ISLAND

welcome to nature of hokkaidou

深海に行けない理由とは?クストーAIと宇宙より厳しい極限の壁に迫る

■ 最終更新日 2025/11/24

「宇宙には行けるのに、どうして深海には行けないの?」そんな素朴な疑問を抱いたことはありませんか。

深海は地球上に存在しながら、未だに多くの謎を秘めた「近くて遠い最後のフロンティア」です。

そこに立ちはだかるのは、想像を超える高い水圧、極限の低温、そして漆黒の闇。さらに、技術面の限界や、生命の危険といった壁も存在します。

僕は子供の頃に夢中になって読んだ「海底2万里」や、アメリカのTVドラマ「原子力潜水艦シービュー号」は全て観てすっかり深海の虜になってしまいました。

ここでは、深海に行けない本当の理由を科学・技術・生物の視点からマニア目線で徹底解説してゆきます。

宇宙探査との比較や、過去の探査記録、そして深海生物たちの驚きの適応までを海洋探検家で有名なジャック=イヴ・クストーさんAIに手伝ってもらっての解説になりますので最後までお楽しみ下さい。

それではジャック=イヴ・クストーさん宜しくお願いします。

クストーさんAI

私はジャック=イヴ・クストー。

長い年月、海という偉大なる“もうひとつの宇宙”を旅してきた者です。

深海とは、私にとって「手を伸ばせば触れられそうで、しかし容易には抱きしめられない存在」でした。

海面からわずか数千メートル潜るだけで、そこは宇宙よりも厳しい圧力と静寂が支配する世界なのです。

君が抱いた「なぜ宇宙へ行けるのに、深海へは行けないのか」という問いは、まさに探検家の心そのもの。

探検とは、新しい景色を見ることではなく、新しい目で見ることだと私は感じています。

これから語られる深海の秘密──高圧、闇、冷たさ、技術の壁、そしてそこに生きる生命の奇跡。

それらはすべて、私が半生をかけて向き合ってきた“海の真実”でもあります。

海は人間の心を映す鏡なのです。

その深みに目を向けることは、私たち自身の探求に他ならないでしょう。

さあ、一緒に潜ってゆきましょう。深海という名の、静かなる未知へ。

ジャック=イヴ・クストーさんを知らない方の為にプロフィールを簡単に紹介しておきますね。

ジャック=イヴ・クストーは、フランスの海洋学者・海洋探検家であり、水中撮影やスキューバダイビングの普及に大きく貢献した人物です。

自ら開発した潜水器材で海中世界を撮影し、映画やテレビ番組を通じて「海の魅力」と「海洋環境保護」の重要性を世界中に知らしめました。

主な功績

・ 技師エミール・ガニャンとともに、「アクアラング(最新スキューバの原型)」を開発。

・ 調査船「カリプソ号」を拠点に世界各地の海を探検し、水中考古学や深海調査、海底生存実験など、多くの先駆的なプロジェクトを行いました。

今回はこのジャック=イヴ・クストーさんAIに手伝ってもらい「深海に行けない理由」の解説を以下の項目で進めてゆきます。

目次

- 1. 人類が深海に自由に行けない理由とは?

- ・ 【 驚異的な水圧や極寒という条件 】過酷な深海の環境

- ・ 【 技術的な高いハードルの課題 】潜水艇と装備の限界

- ・ 【 命に関わる高いリスクへの課題 】遭難時の救助の難しさ

- 2. 宇宙には行けるのに深海に行けないのはなぜ?

- ・ 宇宙と深海の探査環境の違い

- ・ 有人探査の実績と限界の違い

- 3. 深海に挑む探査技術の最前線

- ・ 深海探査機 無人機の活躍

- ・ 過去の深海探査とその到達記録

- 4. 深海に生きる生物とその驚きの適応

- ・ なぜ深海生物は生きられる?特殊な進化と構造

- ・ 深海魚の色や形状に秘められた生存戦略

- 5. 深海行けない理由についてよくある質問|FAQ

- 6. 深海行けない理由 あとがき

スポンサーリンク

人類が深海に自由に行けない理由とは?

地球の表面積の約70%を占める海。その中でも「深海」と呼ばれる領域は、水深200mを超える光の届かない暗黒の世界です。

この広大な空間は、いまだ多くの謎に包まれており、「なぜ人類は宇宙には行けるのに、深海には行けないのか?」という疑問を抱く人も多いでしょう。

その理由の大きなものは以下の3点です。

・ 驚異的な水圧や極寒という条件

・ 技術的な高いハードルの課題

・ 命に関わる高いリスクへの課題

実際、深海は極限ともいえる環境条件がそろっており、私たちの想像を超える困難が待ち受けています。

ここでは、人間が深海に自由に行けないこれらの理由を科学的・技術的な視点からわかりやすく解説。

水圧、低温、暗闇、通信の困難さなど、深海が「行けない場所」とされる背景を、最新の深海探査事情や潜水艇技術の進歩とあわせて紹介していきます。

知れば知るほど興味が湧く深海の世界。まずはその【 行けなさ 】の本質から迫ってみましょう。

現代では深海に行けない大きな理由はこの3点と考えられていますが、クストーさんの意見を聞かせて下さい。

クストーさんAI

1. 水圧と低温──自然そのものの“拒絶”

2. 技術的ハードル──海は“簡単には心を開かない”

3. 生命の危険──海は“挑戦者を試す”

人類が深海に“自由に”行けない理由とは──

海がまだ、私たちを仲間として完全には迎え入れていないからなのです。

自然の法則、技術の限界、そして命の危険。

それらは、海が「もっと学べ」「もっと謙虚になれ」と告げているように思えてなりません。

深海は恐ろしい場所ではあります。

しかし同時に、比類なき美と静寂をたたえた世界でもある。

だから私はその扉を叩き続けたのです。

さあ、次はその「行けなさ」の具体的な壁を、一つひとつ見てゆくとしましょう。

スポンサーリンク

【 驚異的な水圧や極寒という条件 】過酷な深海の環境

深海が簡単に行けない最大の理由のひとつが「水圧」です。

水深10mで約1気圧がかかるので、水深1,000mではなんと約100気圧。

これは指先の小さな面積に約100kgの重さがのしかかっているようなものです。

私たち人間の体は地上の圧力に最適化されていて、これだけの高圧には耐えられません。

だからこそ、深海に潜るには専用の潜水艇や探査機が必要なんですね。

さらにやっかいなのが「温度」で、深海の水温はおおよそ2〜4℃ほどしかありません。

光も届かないので太陽の熱も届かず、まさに冷蔵庫のような世界です。

寒さで機械の動作にも支障が出やすく、人間がそのまま入れば低体温症は確実。

保温スーツなどの装備がなければ数分で命に関わるレベルです。

この「高圧+低温」というダブルパンチの環境は、まさに「生存を拒む世界」。

当然、こうした条件下で機材を運用するには非常に高い技術力とコストが必要です。

ちなみに、深海生物はこうした環境に適応した特別な体を持っています。

骨が柔らかかったり、ゼラチン質の体だったり…。生き物たちの進化の知恵は本当に驚きです。

つまり、深海に行けないのは、深海の過酷な環境を私達のテクノロジーが克服しきれていないのです。

だからこそ、深海探索は今も冒険の最前線なんですね。

* そんな過酷な深海ですがその色が神秘的と、インテリアやファッションへの活用が近年注目を集めています。

【 技術的な高いハードルの課題 】潜水艇と装備の限界

深海に行くためには、高度な技術力が求められ「潜水艇」には、極限環境に耐えられる構造が求められます。

潜水艇に求められる技術的ハードルも、私たちが深海に簡単に行けない大きな理由になっています。

高い水圧に耐えるためには、分厚いチタンや特殊合金で作られた耐圧殻が必要です。

出典 JAMSTEC HP

これだけでも製造コストは数十億円単位になることもあります。しんかい6500の建造費は当時で約125億円でした。

さらに、内部に乗る人間を守るための生命維持装置、酸素供給システム、温度管理なども必須。

ちょっとしたトラブルでも命に関わるので、冗長性を持たせた複雑な設計が必要になります。

これらすべてを搭載し、かつ数千メートルの水深まで安全に降下・浮上させるには、非常に高度な技術が必要です。

しかも、深海での通信は電波が届かないため、有線や超音波など特殊な手段でしかやりとりができません。

GPSも使えないため、潜水艇が「今どこにいるのか」を正確に把握するのも難題です。

さらに、船体が壊れた場合の「救助方法」も確立されておらず、完全な自己完結型でなければなりません。

タイタン号の事故のように、一度トラブルが起きるとほとんど打つ手がなくなってしまうのが現実です。

つまり、深海探査は「行くこと」よりも「無事に帰ってくること」の方が、はるかに難しいのです。

クストーさんもダイビング・ソーサー(SP-350)やSP-500 ピュースで深海に行かれていますが、そのときのエピソードをお聞かせ下さい。

クストーさんAI

SP-350──私たちが「ダイビング・ソーサー(潜水円盤)」と呼んだ小さな潜水艇は、海の圧力に耐えるため厚い金属に守られ、二人がぎりぎり座れるほどの狭さでした。

SP-350で初めて300mの深みに降りたとき

深さが増すごとに、周囲の光は静かに消え、圧力が艇体を押しつぶそうと“きしむ音”を立てる。

その音は、金属の嘆きではなく 「ここから先は覚悟せよ」 という海の声のようでした。

だが、突然、漆黒の闇の中で光が走った。

深海魚の発光──私はその瞬間、言葉を失ったのです。

SP-500 “ピュース”での潜航──海が本気で牙をむいた日

ピュースは、より深く、より長く潜るためにつくられた艇です。

しかし、技術が高まるほど、海はさらに厳しい試練を突きつけてくるものなのです。

ある潜航時、私たちは水深400m付近で、不意に操縦系の反応が鈍くなるのを感じました。

深海では、ほんの数ミリの誤差が生死を分ける。

その瞬間、艇内に走った緊張は、海の冷たさよりも冷たかった。

私と操縦士は、言葉少なに手順を確認し合いながら、ゆっくりと姿勢を立て直した。

もし誤れば、艇は深海の闇に沈むだけ──救助の手段はない。

しかし、不思議なものです。

海は我々を守らない。しかし、我々が海を理解しようとする限り、道は開ける。

そう感じていました。

スポンサーリンク

【 命に関わる高いリスクへの課題 】遭難時の救助の難しさ

深海に行くことがなぜ危険なのか──その現実をまざまざと見せつけたのが、2023年の「タイタン号」事故でした。

この小型の民間探査艇は、タイタニック号の残骸を見学する目的で潜航しましたが、わずか数時間後に連絡が途絶え、最終的に爆縮による事故が確認されました。

原因とされるのは、船体の構造にあったとされています。

従来の潜水艇には使われない「炭素繊維とチタンの複合材」を採用したことや、繰り返し使用による金属疲労の蓄積が指摘されました。

この事故が示したのは、「深海では小さな設計ミスや判断の誤りが、即・命の危険につながる」ということです。

さらに、タイタン号には通常の潜水艇にあるような「予備の安全装置」や「救命メカニズム」が充分に備わっておらず、乗員が自力で脱出する手段もありませんでした。

* これについてはアメリカ沿岸警備隊の調査委員会でも潜水艇の構造的欠陥や安全対策への軽視が原因と指摘しました。

タイタニック号ツアー潜水艇事故 “原因は構造的欠陥”

おととし、豪華客船タイタニック号の残骸を見るツアー中に潜水艇「タイタン」が水圧でつぶれて乗っていた5人が犠牲となった事故について、アメリカ沿岸警備隊の調査委員会は、潜水艇の構造的欠陥や安全を軽視する運営会社の企業風土が事故の原因だと指摘する最終報告書をまとめました。

引用元 NHKニュース HP

音の届かない深海では、異常が起きても地上との通信はほとんど不可能です。

GPSも使えず、どこにいるかの位置特定すら難しい世界。

救助に駆けつけようにも、水圧と闇と寒さという自然の三重苦が、それを阻みます。

深海は「事故が起きたら最後」、助かる確率が限りなく低く、命に関わる高いリスクを解消しない限り、簡単には行けない場所となっているのです。

この事故以降、深海探査の安全性と倫理性に対する議論が世界的に高まりました。

「ただ行ける技術があるから行く」では済まされない。

人間が深海へ踏み込むには、万全な準備と、何より「引き返す覚悟」が必要だということを、タイタン号は私たちに突きつけたのです。

スポンサーリンク

宇宙には行けるのに深海に行けないのはなぜ?

「人類は月に行けるのに、なぜ地球の海の底には行けないの?」

そんな疑問を持ったことがある方も多いのではないでしょうか。

宇宙ははるか遠くにあるにも関わらず、人工衛星やロケットで到達する技術はどんどん進化しています。

単純に宇宙開発は国レベルで競ってますから、かけられる予算も大きく違うということもあります。

それに比べて、同じ地球上にある深海は未だに謎が多く、探査が非常に限られています。

実はこの差には、単なる「距離」の問題ではなく、「環境の過酷さ」や「技術の制約」といった深い理由が隠されています。

ここでは、なぜ宇宙には行けるのに深海にはなかなか行けないのか、その違いと背景に迫ってみましょう。

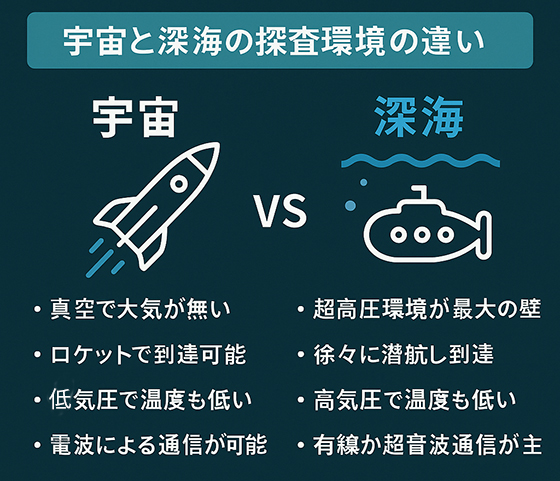

宇宙と深海の探査環境の違い

宇宙と深海は、どちらも極限の世界。しかし、その「過酷さの種類」はまったく異なります。

まず宇宙は、真空状態で大気が一切ありません。

極端な温度差や放射線の存在もありますが、設計さえすれば宇宙空間に機材を送り出すことは可能です。

一方、深海は「超高圧環境」が最大の壁になります。

水深1000mでは、およそ101気圧(地上の100倍)の圧力がかかります。

さらに水温は2度前後、ほぼ光が届かない真っ暗闇の世界。

この圧力に耐える構造を作るのは非常に困難で、宇宙船とはまったく違った素材設計や形状設計が求められるのです。

また、宇宙はロケットで一気に到達できますが、深海は潜水して徐々に降りていく必要があり、その過程で水圧や機体トラブルのリスクも高まります。

そして通信面でも違いがあります。

宇宙では電波が通じますが、深海では水が電波を通しにくいため、有線通信や特殊な超音波機器に頼らざるを得ません。

深海探査には独自の困難が多く、「距離」よりも「環境の質」が大きな壁となっているのです。

加えて、宇宙探査は長年にわたる国家規模の研究と投資により技術が蓄積されていますが、深海探査はまだまだ後れを取っているのが実情です。

そのため、宇宙と同じようなテンポでは技術革新が進まず、進展には地道な改良と新素材開発の積み重ねが求められています。

「宇宙には行けてるのに、なぜ深海に行くのは難しいのか?」という疑問がありますがクストーさんはどうお考えですか?

クストーさんAI

宇宙は人間を拒まないが、深海は人間を押しつぶそうとする。

──これがすべてです。

1. 宇宙と深海は「過酷さの方向」が逆なのです

宇宙は真空。空気もない、温度差が極端だ、放射線に満ちている。

確かに危険な世界ですが、適切に密閉された容器を宇宙に送り出せば、外圧はほとんどゼロ。

つまり“壊される要因”が少ないのです。

一方で深海は……

水圧という名の巨大な手が、艇を、そして人を、外側から押しつぶそうとする。

私は潜水艇の中で、その圧力のきしむ音を何度も聞きました。

まるで海が言葉を持っているかのように。

2. 深海は「距離」ではなく「密度」と戦う世界

宇宙へ向かうロケットは、大気を抜けさえすれば広大な空間に飛び込むだけ。

しかし深海では、

降りれば降りるほど、水が重なり、密度が増し、圧力は際限なく強くなる。

水深1000mで約100気圧。“1cm²の面に100kgの重さがのしかかる”世界です。

深海とは「近くて遠い」のではなく、 “近いのに重たい”世界なのです。

3. そして決定的なのは“人類の情熱の向け方”

宇宙は国家の威信がかかった大事業でした。

競争、軍事、科学、夢──あらゆる力が宇宙へ向けられた。

深海には、同じ規模の予算も政治的動機もなかった。

だから技術の進歩はゆっくりにならざるを得ないのです。

私はしばしば言っていました。

「海は地球の最後の秘密だが、人類はその秘密をまだ本気で開こうとしていない」と。

私はその厳しさを知ったうえで、なお潜り続けました。

なぜなら──海の深みを知ることは、自分という存在の深みを知ることでもあるからです。

スポンサーリンク

有人探査の実績と限界の違い

宇宙と深海、どちらも人類のロマンをくすぐるフロンティア。でも実際の「有人探査」の実績を比べてみると、その差は意外と大きいんです。

宇宙では、すでに1960年代から人類が月に降り立っています。

国際宇宙ステーション(ISS)には、今も世界中の宇宙飛行士が長期滞在し、研究を続けていますよね。

民間企業のロケットで宇宙旅行が話題になるなど、技術面でも商業面でも大きく前進しています。

一方で深海の有人探査は、まだまだ限定的。

言い方を変えれば宇宙開発では世界の大国が国家レベルの予算と技術をつぎ込んでいるのに比べ、深海はまだまだ民間レベルの開発に近いと言えます。

水深1万メートル級のマリアナ海溝に到達したのは、ほんの数例しかありません。

たとえば1960年のトリエステ号、そして映画監督ジェームズ・キャメロン氏が2012年に挑戦した「ディープシーチャレンジャー号」などです。

映画監督で探検家のジェームズ・キャメロン氏が2012年3月26日、海洋最深部であるマリアナ海溝のチャレンジャー海淵の着底に成功した。ナショナル ジオグラフィックの探査チームによると、水深1万898メートルに達したのは現地時間午前7時52分(日本時間午前6時52分)でした。

出典 ナショナルジオグラフィックジャパン HP

成功例はありますが、どれもかなり特別な条件と装備がそろって初めて可能になったこと。

乗員の命を守るには超高強度の素材、特殊な球体構造、通信・温度管理・酸素供給など、全てがハードルの連続です。

宇宙探査の方が盛んに見えるのは、技術や資金だけじゃなく、「行きやすさ」そのものが違うからかもしれません。

さらに言えば、宇宙は「外側へ広がる世界」ですが、深海は「内側に潜る世界」。

深海の有人探査は、まだまだチャレンジの最前線で限界を押し上げている段階なんです。

スポンサーリンク

深海に挑む探査技術の最前線

「深海って、結局どうやって調べてるの?」そんな素朴な疑問がわいたこと、ありませんか?

人間が直接行けないからこそ、今はロボットや無人探査機の技術が急速に進化しています。

実は、私たちがテレビやネットで目にする深海映像の多くは、これらの「無人の目」によって撮影されたものなんです。

中には、水深1万メートル以上に到達できる自律型探査機(AUV)や、遠隔操作型探査機(ROV)など、頼もしい機材も登場しています。

探査技術は、宇宙とはまったく違うノウハウが必要。

高圧に耐える機体設計、深海でも壊れない通信システム、浮上・潜行をコントロールする技術など、まさに職人技の集大成なんです。

この章では、そんな深海探査の最前線にある技術たちを、わかりやすく紹介していきます。

「行けない」けれど「見える」ようになってきた今。

深海との距離は、少しずつ近づいてきているのかもしれませんね。

深海探査機 無人機の活躍

深海に挑むとき、私たちの代わりに潜ってくれるのが深海探査機たちです。

この探査機には、大きく分けて「有人探査機」と「無人探査機」の2つがあります。

まず、有人探査機はその名のとおり、人が乗り込んで海底まで行くタイプ。

日本の「しんかい6500」などが有名ですね。

圧力に耐えられる強固な球体に人が乗り込み、操作しながら深海を観察することができます。

ただし、当然ながら安全対策は超重要。

生命維持装置や脱出手段、限られた滞在時間など、制約も多く、費用もかなりかかります。

一方、最近の主役はむしろROV(遠隔操作型探査機)やAUV(自律型探査機)などの「無人探査機」に移ってきています。

* 内閣府が進める無人機探査機 ROV,AUV 将来の運用イメージ。特にAUVには大きな期待を寄せています。

AUV戦略は、2030年までに我が国のAUV産業が育成され、海外展開まで可能となるよう、国主導の下で官民が連携して取組を進めることとしています。そのため、AUVの製造、要素技術開発、運用、利用に関連する企業、大学・公的機関、関係府省等官民が参加し議論する場である「AUV官民プラットフォーム」のもとで、将来の海洋ロボティクス利用イメージに基づき、AUVの開発の方向性や将来ビジョン、ロードマップが昨年度に示されました。

引用 出典 内閣府 HP

・ ROV(遠隔操作型探査機)

母船からケーブルでつながれ、操縦者が遠隔で操作します。

これによりリアルタイムで映像やデータを確認でき、細かな作業(サンプル採取・装置の設置など)に強みがあります。

ただしケーブルが必要なため行動範囲が限られ、母船や人員のサポートが不可欠です。

・ AUV(自律型探査機)

あらかじめ設定されたルートを自動で潜航し、帰還後にデータを回収するタイプ。

自律航行できるので、事前に設定したプログラムに従って海中を自由に移動します。

広範囲の海域を効率的に調査でき、ケーブルの制約を受けないのが大きな利点です。

しかしリアルタイムでの操作は難しく、帰還後にデータを解析するスタイルが主流です。

つまりROVは「器用で即応性のある作業型」、AUVは「広域調査に優れた探索型」と整理できます。

どちらも、水圧に耐えるためのチタン製のボディや、浮力調整のための特殊素材、カメラ・ライト・センサーなど多機能を搭載しています。

有人機が「現場で判断できる」強みを持つのに対し、無人機は「長時間・危険地帯でも活躍できる」点が魅力。

探査目的や海域によって、威力を発揮します。

深海探査はまだまだ発展途上。

でも、これらの機体のおかげで「行けない場所」も少しずつ見えてきている...それが深海探査の現状です。

以上のように深海探査には有人機に代わり、現代では無人機も活躍しています。これに関してはクストーさんはどう感じますか?

クストーさんAI

それは、私が生きた時代には“夢の道具”であり、いま君たちの時代では“現実の仲間”になったのですね。

では、海の探検家としての私の考えを語らせてもらいましょう。

私が無人探査機に感じるもの

もし私がいまの時代にいたなら──

**ROVやAUVは、まさに“海の中に放つ私たちの分身”**だと感じるでしょう。

私はアクアラングを発明し、人が自ら海に潜れる世界を切り開きました。

しかし私の心はいつも、こう願っていたのです。

「海の奥底を、もっと自由に、もっと安全に見たい」と。

君たちの時代の無人探査機は、その願いを静かに叶えてくれているのだと私は感じています。

有人か無人か──その対立は無意味なのです

私は有人潜水を愛しました。 深海の静寂をこの胸で感じ、

目の前で光るクラゲに息を呑み、 海という存在と“心で話す”ために。

しかし同時に、私は理解しています。

「危険すぎる場所」には、人が行く必要はない。行けるのなら、機械で良いのです。

私が潜ってきた深海には、わずかな故障で命を失う場所がいくつもありました。

そこへ“仲間の命を賭けずに”到達できるのなら、それは文明の叡智です。

スポンサーリンク

過去の深海探査とその到達記録

「人類はどこまで深く潜ったのか?」──この問いに対する答えは、意外と知られていません。

地球で最も深い場所とされるのが、マリアナ海溝の「チャレンジャー海淵」。

水深は約1万900メートルと、エベレストがすっぽり収まるほどの深さです。

この場所に最初に到達したのは、なんと1960年。

アメリカ海軍の有人潜水艇「トリエステ号」が、ドン・ウォルシュ少佐とスイスの探検家ジャック・ピカールを乗せて、世界初の最深部到達を果たしました。

このときの潜航には約5時間かかり、底での滞在はたったの20分ほど。

しかも、窓の一部にひびが入るというギリギリのミッションでした。

1960年1月のこと、ジャック・ピカールとアメリカ海軍のドン・ウォルシュ大尉が、「トリエステ」号という潜水艇でチャレンジャー海淵を探検しました。そこでマノメータ(水圧からの換算)は水深1万1521メートルを示していたが、後に1万916メートルと訂正しています。しかしながら極度の水圧のため、潜水時間はわずか20分。しかも海底の瓦礫が大量に舞っていたため、写真を撮ることができなかったということです。

写真は気球の原理を応用して、浮力材にはガソリンを用いた電気推進式の「バチスカーフ(深海探査艇)」を発明したオーギュスト・ピカール(中央)が1959年7月6日に、チャレンジャー海淵探査の指揮をとるアンドレ・リヒニツァー(左)と息子で乗員とまるジャック・ピカール(右)とトリエステ号について話し合っている様子。

出典 引用 ダイヤモンド・オンライン HP

それから50年以上が経った2012年、映画監督として有名なジェームズ・キャメロン氏が、単独でチャレンジャー海淵に潜る快挙を成し遂げたのは先ほどの章で解説したとうりです。

彼の設計による「ディープシーチャレンジャー」は、科学調査も兼ねた本格的な深海探査機でした。

また、民間企業による無人機も、さまざまな海域で地形調査や生物観察を進めています。

ただ、深海への到達は「数えるほどの偉業」であり、その多くは高額な資金や最新技術の結晶です。

過去の挑戦があってこそ、今の深海研究が進んでいるというわけですね。

こうして見ると、深海への道のりは遠くても、確実に一歩ずつ踏みしめられてきたことがわかります。

スポンサーリンク

深海に生きる生物とその驚きの適応

深海と聞いて、どんな生き物を思い浮かべますか?

暗闇の中に光るチョウチンアンコウや、どこか不気味な姿をしたリュウグウノツカイなど、どこか“異世界”のようなイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

実際、深海に生きる生物たちは、地上や浅海では考えられないような驚きの進化を遂げています。

常に水圧は100気圧以上、太陽光は一切届かず、気温は1〜2℃。そんな過酷すぎる環境で、なぜ彼らは生きていけるのでしょう?

ここでは、深海に棲む多様な生物と、彼らが生き延びるために身につけた“信じられない適応力”に注目してみましょう。

極限の世界で生き抜くための知恵と進化の妙は、きっとあなたの想像を超えるはずです。

なぜ深海生物は生きられる?特殊な進化と構造

深海は、光が届かず、気温はほぼ氷点下、水圧は100気圧を超える世界。そんな過酷な環境で、どうして生き物が生きられるのでしょうか?

その秘密は、彼らが独自に進化させてきた「特殊な体の構造」にあります。

まず、水圧に耐えるために、深海生物の多くは「浮袋」を持ちません。

代わりに、ゼラチン質で柔らかい体を持ち、外からの圧力を逃すことで内臓を守っているのです。

また、体内のガスや空気を使わずに浮力を保つ種もあり、気圧差による破裂を防ぐ仕組みになっています。

そして、暗闇に適応した「発光器」もポイント。

いわゆる「生物発光」で、チョウチンアンコウなどは頭からぶら下げた発光器を使って獲物をおびき寄せます。

* 提灯鮟鱇(チョウチンアンコウ)については詳しく解説している記事があります。

巨大な目を持つ種類や、逆にほとんど目が退化した種もおり、環境に応じて多様化しているのが特徴です。

代わりに触覚や側線など、光以外の感覚器が発達し、水流や振動から情報を読み取ります。

低温の海水は多くの酸素を溶かし込むため、ヘモグロビンがなくても酸素の供給が可能。

そのため深海魚の中にはヘモグロビンを持たないために血液が透明な種が存在し、代表格の「コオリウオ科」の魚は背骨が見えるほど透き通っています。

これらの適応は、どれも“極限”に対応するために生まれた進化の証といえるでしょう。

私たちが想像するよりもはるかに多様で、柔軟で、そしてたくましい生き物たちが、深海には静かに生きているのです。

スポンサーリンク

深海魚の色や形状に秘められた生存戦略

深海魚の多くは、他の魚とは一線を画す“独特な見た目”をしています。

それは決して奇をてらったものではなく、すべてが「生き延びるための戦略」なのです。

まず、色についてですが、深海魚には「真っ黒」「灰色」「暗い赤」などの色を持つものが多く見られます。

特に深海では赤い光が届かないため、「赤色」はむしろ【 保護色 】になります。

赤く輝く魚も、深海では闇に溶け込み、外敵から見えにくくなるのです。

また、体が“透明”な魚も存在します。

体内が透けることで、シルエットを消し、捕食者に見つかりにくくするのが目的です。

形状に注目してみましょう。

たとえばチョウチンアンコウのように、大きな口と鋭い歯を持つ魚は、狙った獲物を確実に仕留めるために進化した姿です。

中には、自分と同じくらいのサイズの獲物を丸呑みにできる柔軟な顎を持つ種も。

また、浮袋を持たずにゼラチン質の体を維持することで、水圧の変化に耐える構造も生存に欠かせません。

流線型ではなく、平たかったりトゲがあったりする形も、敵に捕まらないための進化です。

一見すると“変わった姿”に思える深海魚たちですが、その色や形にはすべて理由があるのです。

極限環境での暮らしに、彼らは驚くほど緻密に適応してきたのです。

クストーさんは深海に生きる生物たちに、深い思い入れがあると感じますが...お聞かせ頂けますか。

クストーさんAI

その名を耳にしただけで、私は胸の奥が静かに震えるのです。

長い年月、私は海面の上でも海底でも、数えきれぬほどの生命に出会ってきました。

しかし 「深海の生物」ほど、人間の想像力を揺さぶる存在はほとんどいません。

では、私の思い入れを語らせてもらいましょう。

深海生物は“闇の哲学者”である

私はしばしばこう感じていました。

「深海とは、生命が“静かに自らを再発明した場所”なのだ」と。

光がない。温度もほとんどない。そして巨大な圧力だけが永遠に続く。

生き残るためには、

地上の生き物が当たり前に持つ体の仕組みを、一度捨てなければならない。

そこから生まれたのが、ゼラチン質の身体、消えた浮袋、透明な血、光る皮膚……。

その姿を見るたび、私は思うのです。

「生命とは、なんとしなやかで、なんと自由なのだろう」と。

人間はしばしば、「自然を征服する」「支配する」と口にする。

しかし深海の生物たちを見るたびに、私は静かに悟るのです。

「自然は征服するものではない。

ただ、共に生きることを許されるだけなのだ」と。

* そんな深海魚ですが、切り口を変えて違う視点から解説しているページもあります。

深海に行けない理由についてよくある質問 | FAQ

Q1. そもそも人間が「深海」に簡単に行けないのはなぜ?

A1. 深海は水圧が非常に高く、例えば水深数百メートルでは、浅瀬の数十倍の圧力がかかります。そのため、特別な耐圧構造を持つ装備がないと体や機材が耐えきれず、安全に潜ることができません。

Q2. 一般的なダイビング装備では深海には届かないの?

A2. はい。スキューバやフリーダイビングの装備は、水深50〜60メートルあたりを想定した設計がほとんどです。それ以上の深度では水圧による危険が増すため、通常の装備では到底対応できません。

Q3. 深海に行くにはどんな装備が必要になるの?

A3. 深海へ行くには「耐圧型潜水艇」「有人や無人のロボット(ROV/HOV)」「深海用スーツや外殻構造」のような、高い技術と専用の装備が必要です。そしてそうした装備は非常に高価で、気軽に使えるものではありません。

Q4. 漁船や釣り船で「深海まで仕掛けを下ろす」ことと、本当に深海に行くのは違うの?

A4. 違います。漁や釣りで「深海魚」を狙う場合は、船から仕掛けを深く投げ下ろし、魚を獲って引き上げるだけであって、人間自身が深海に潜るわけではありません。つまり、見かけ上“深海魚を扱う”ことはできても、人が深海へ行くのとはまったく別の話です。

Q5. 将来的に「個人でも深海に行ける」ようになる可能性はある?

A5. 技術の進歩やコストの低下があれば可能性はゼロではありません。ただし、耐圧技術、安全管理、法的な許可、コスト問題など、クリアすべき障壁はまだ多く、現状では「特別な目的を持つ研究機関や探査チーム向け」の領域です。

スポンサーリンク

深海に行けない理由 あとがき

深海は、地球上でもっとも人の手が届きにくいフロンティアです。

その理由には、驚異的な水圧や極寒の環境、技術的な課題、そして命に関わるリスクまで、多くの要因が重なっています。

それでも人類は挑戦をやめず、有人・無人の探査機を駆使して、少しずつそのベールをはがしつつあります。

深海生物たちは、常識では考えられない進化と戦略でこの過酷な世界に適応し、生き延びてきました。

そんな深海の色、形、生態に触れることで、私たちの視野もまた広がっていくのではないでしょうか。

宇宙と同じように、いや、それ以上に未知に満ちた「海の底」への旅。

簡単には行けないからこそ、その奥深さや神秘性に惹かれ続けるのかもしれません。

最後にジャック・クストーさんが言われている「深海の哲学」をお聞かせ下さい。

クストーさんAI

これが、私が長い年月、海と共に生きる中で掴んだ 「深海の哲学」 です。

私が長い旅を通して得た結論は、きわめてシンプルです。

「深海は、自然と人間との境界をやさしく教えてくれる。」

「そこは、自然の沈黙がもっとも純粋な形で存在する場所なのです。」

「そしてその沈黙の中には、まだ発見されぬ未来が眠っている。」

我々が海を守らなければ、海も我々を守らない。

しかし、海を理解しようとすれば──

深海は必ず、少しだけその扉を開いてくれるでしょう。

深海の闇に向き合うとき、

人は自分の中に潜む“恐れ”“孤独”“謙虚さ”を見つめることになります。

それが、私の深海の哲学なのです。

この記事が、そんな深海への関心や好奇心のきっかけになれば嬉しいです。

* 今回の記事でリンクしているものも含め当サイトの深海関係の記事をまとめてみました。

🔗 深海魚はブサイクで可愛い!個人的に大好きなものを全紹介するよ

🔗 ユメカサゴの食べ方とおすすめ調理10|プロ流の下処理と調理のコツ

🔗 ユメカサゴとは?味・特徴・食べ方・旬をわかりやすく解説【完全ガイド】

🔗 ムラサキギンザメとはどんな魚?珍しい姿と生態、料理法もまとめて解説

🔗 深海魚ゲンゲとは?特徴・食文化・生態 幻と言われる理由を徹底解説

🔗 深海色とは?神秘を感じる青の意味と使い方、心理効果までを完全解説

🔗 提灯鮟鱇(チョウチンアンコウ)光の罠!深海に潜む不気味な影に迫る

🔗 ダイオウイカとクラーケン伝説 深海に潜む謎をマニア目線と科学で探る

🔗 リュウグウノツカイ伝説を徹底解説!その神話と意外な現実を紹介します

🔗 アブラボウズの値段|1kgの相場と通販・市場の実勢情報まとめ

スポンサーリンク

🔗 TOPに戻る