THE NORTH ISLAND

welcom to nature of hokkaidou

線状降水帯が発生しやすい場所はどこ?多発地と発生条件を特集してみた

最近よく耳にするようになった線状降水帯、通常は雨を降らし終わると1時間ほどで消滅する積乱雲が次々と襲来して大雨を降らすというものです。

線状降水帯による大雨は時に大きな災害を起こします。

2021年 7月に熊本県で発生した線状降水帯の長さは実に約280kmで、約13時間もの間停滞して雨を降らし大きな災害となりました。

また、同じ月に大分で発生した線状降水帯では、農林水産関連の被害総額が4億円以上にもなる大雨を降らせました。

実はこの線状降水帯、日本国内でも発生しやすい地域があります。

今回はこの線状降水帯が発生しやすい場所について以下の項目で解説してゆきます。

目次

スポンサーリンク

線状降水帯 国内多発地域はどこ?

気象庁や国土交通省の過去データを見ると、線状降水帯が多く発生している地域には一定の傾向があります。

特に九州北部(福岡・佐賀・長崎周辺)や中国地方の山陰沿岸部、紀伊半島、東海地方の太平洋沿岸、さらに関東南部や新潟県中越なども多発エリアとされています。

慎重派のアオイ

確かにニュースで聞くのはこの地域が多い気がしますね。

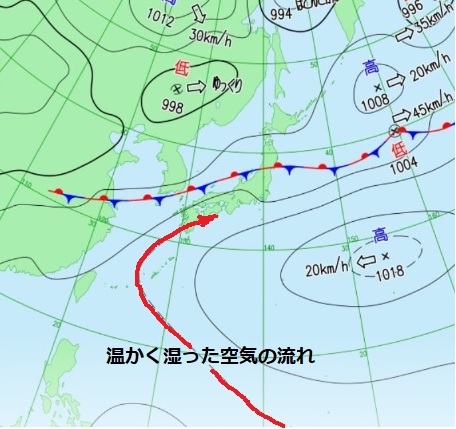

これらの地域に共通するのは、海と山が近接している地形や、湿った空気が集まりやすい気象条件を持っていることです。

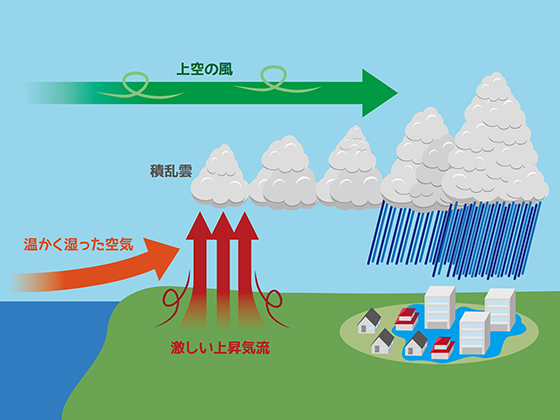

下がそのイメージ図です。

また、梅雨時や台風の接近に伴う大気の不安定化が重なると、線状降水帯が発生しやすくなります。

また、最近では東北や北海道でも線状降水帯による大雨の事例が確認されており、「発生しやすい地域=限定された一部の地域」とは言い切れない状況になりつつあります。

温暖化の影響で大気中の水蒸気量が増えると、全国どこでも発生する可能性があるため、局地的な天気の変化に常に注意を払うことが求められます。

ということで、線状降水帯は数の多い少ない、はありますが日本全国で発生しています。

常識派のサトシ

条件が整えばどこでも起こりえるというのは怖いですね。

1995年から2009年にかけて日本国内で発生した261件の台風を除く集中豪雨を調査した研究では、線状降水帯が原因と考えられるものは168件となっていてこれは全体の64%を占めることとなります。

この割合は南日本に行くほど高くなる傾向があり、集中豪雨のうち実に90%が線状降水帯によるものでした。

極端な事例は2018年度の日本気象協会で行った線状降水帯の発生状況を解析した結果にも見られます。

線状降水帯の発生状況

日本気象協会では線状降水帯の発生状況を独自に解析しました。

図2は6月28日(木)から7月8日(日)までの間で線状降水帯として解析された分布図を示します。

赤色楕円は線状降水帯の条件※を満たしたもの、青色楕円は線状降水帯の条件をわずかに満たさなかったものです。

九州北部、山口、広島、四国南部、大阪湾周辺、近畿北部、岐阜県など多くの地域で線状降水帯が発生しており、その発生数は68回にも及ぶことがわかりました。

引用元 日本気象協会「平成30年7月豪雨」の気象解析(速報) ~線状降水帯の発生数は68回

また2020年7月にも九州・中部にて線状降水帯による集中豪雨発生しました。

この時の雨雲レーダーが多くの線状降水帯の発生を捉えている珍しい動画がありますので観て下さい。

スポンサーリンク

線状降水帯 その発生条件

線状降水帯が発生する条件を以下に箇条書きにしてみましたが、1~5 がひとつでも欠けると線状降水帯は出来ません。

慎重派のアオイ

発生条件は意外とデリケートなんですね。

以下の条件が揃いやすいのは国内では、7月梅雨時の南~西日本になります。

- 1. 地面付近に大量の温かく湿った空気が海などから大量に流入

- 2. 地形などの影響により上昇気流で雲が発生

- 3. 大量の湿った空気と上空の冷たい空気がぶつかり大気が不安定化し積乱雲が発生

- 4. 上空の風の影響で積乱雲が線状に並びだす

- 5. 同じ位置で1~4が繰返しおこる

- 6. 結果この帯状の地域に大量の雨が降り続く

この現象を「バックビルディング現象」と言い、イラストにするとこうなります。

線状降水帯が発生する条件は分りましたが、発生に必要な水蒸気の量、上昇気流、上空の風などがどのように関係し合って発生するのかの詳細については分からないことも多くあります。

常識派のサトシ

発生条件が分っても予想は簡単ではないんですね。

これらのことは予報の精度を上げるためには必ず必要なことで、現在も研究が進められています。

ウエザーニュース報道センターの宇野沢達也さん、駒木結衣キャスターが、線状降水帯の発生条件などを分かり易く解説している動画がありますのでこちらもどうぞ。

スポンサーリンク

線状降水帯は、いつ頃から増えた?

これに関しては正確に言うと「大雨の原因が線状降水帯だということが、いつ頃から分った。」に近いと思います。

地球温暖化が叫ばれていた1970年代の大雨の中にも線状降水帯が原因だったものが多数あることが最近の研究で分っています。

当時は気象レーダーや観測機器が今ほど発達していなかったので大雨の原因が線状降水帯であることが分らなかったということなんですね。

ではいつからそれが分ったかというと、2000年あたりから言葉はありましたが、よく聞くようになった2014年あたりからだと思います。

正確には、2014年8月に広島市で発生した豪雨被害のテレビニュースで始めて聞いたと記憶しています。

慎重派のアオイ

私もそう記憶しています。聞き慣れない名前なので覚えています。

なので2014年あたりから以下のことが増えて、線状降水帯が急に増えたように感じるのだと思います。

① 気象観測の精度が増し、今までの大雨の原因が「線状降水帯」によるものだということが分りだした。

② テレビなどの気象予報やニュースでもその言葉が多く使われ始めた。

では実際に線状降水帯は増えていないの?

この問いに関しては多くの科学者や研究家の一致した意見として 「地球温暖化が要因の1つとして線状降水帯の発生は増えている。」と言っています。

やはり感覚だけではなく実際に増えていたんですね~

線状降水帯がいつから増えたのか、またなぜ増えたのか、この辺を詳しく説明しているページがありますので、こちらもどうぞ。

スポンサーリンク

線状降水帯が発生しやすい場所はどこ? あとがき

線状降水帯が国内で発生しやすいのは西日本から九州にかけてということが近年、分ってきました。

この地域の地理的特徴を見てみると太平洋と東シナ海からの温かく湿った空気が入り易く、積乱雲が出来易いことがわかります。

特に太平洋高気圧が九州の南に停滞すると、「バックビルディング現象」と呼ばれる、積乱雲が次々と作られ集まっていく現象が起きやすくなり、これが線状降水帯の大雨の始まりとなってしまいます。

ただ、回数の大小はありますが、線状降水帯は関東や東北、北海道でも発生して大雨による被害が起きていますので注意が必要です。

それと最近気が付いたのですが、以前に言われてた「ゲリラ豪雨」という表現、これ聞かなくなりましたね。

なんでも、戦争をイメージしてしまうので使わなくなったそうです。

また、「集中豪雨」や「局地的大雨」なども使うことが少なくなり、より危険度が伝わり易い「線状降水帯」を使うようになったとか。

どちらにしろ、大雨の予報が出たら地域に関わらず、食料、非常用品の点検、飲み水や生活用水の確保、場合によっては避難経路や場所の確認などはしておきましょう。

その他の雨に関する記事ですので、参考にしてみてください。

🔗 線状降水帯なぜ増えた?発生のメカニズムから豪雨対策までを大特集

🔗 降水量の目安を1mm~100mmまで大特集!徹底的に詳しく分かりやすくっ

🔗 降水量1mm~5mmとはどれくらい?ディズニーや屋外活動の影響を全解説

🔗 降水量6mm~8mmとはどれくらい?日常への影響など動画を含めて詳細解説

🔗 降水量10mmとはどれくらい?目安と日常生活への影響をリアルに解説

🔗 降水量100mmとはどれくらい? 交通機関、日常生活への影響を考察

スポンサーリンク

スポンサーリンク

パタゴニア機能的なレインウエアあります。

🔗 TOPに戻る