THE NORTH ISLAND

welcom to nature of hokkaidou

線状降水帯はなぜ増えた?発生のメカニズムから豪雨対策までを大特集

僕は冬を含めた登山やサーフィンを趣味にして40年ほど経ちます。

その関係上、天候のことはついつい気になり、ご飯を食べるのと同じ位の頻度でいつも調べています。(笑

特に冬山登山では天気を読めないと遭難や命の危険に直結するので調べ方も真剣です。

またサーフィンでも台風や低気圧の良いウネリがどこに届き、天気に影響が少ない海岸線を探します。

そんな中ここ20年ほどで聞くようになったのが線状降水帯という言葉です。

雨雲が次々にやってきて、年間に降るほどの雨量が数時間で降ってしまうという、帯状のエリアのことです。

しかも、この雨の降り方は最近増えていて予想がとても難しいときてる。

今回はこの厄介な線状降水帯がなぜ増えたのか?またそのメカニズムについて以下の項目で解説してゆきます。

目次

スポンサーリンク

線状降水帯なぜ増えた!?

これに関しては多くの科学者や研究家の一致した意見として 地球温暖化 が要因の1つということは間違い無いようです。

地表が温まると海などから発生する水蒸気が増え、これは雨雲になってゆきます。

地表が温まれば温まるほどこの水蒸気は増え続け、雨雲の発生率も高くなり大雨が降る頻度も多くなります。

慎重派のアオイ

やっぱり温暖化も原因のひとつなんですね。

また地表の温度の変化は空気の流れ、つまり風の吹き方にも変化が起き、条件によっては雨雲が一点を次々に通過することも起きやすくなるという感じです。

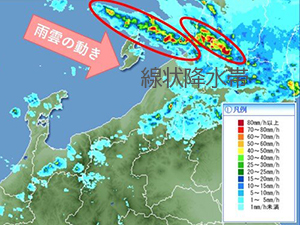

これが線状降水帯で下が雨雲レーダーの画像ですが、雨雲が線状になって次々に同じ所を通過しているのが分ります。

ところで、地球温暖化が言われる前は、線状降水帯の発生は無かったのかな?

これ、ちょっと気になりますよね。

線状降水帯という言葉自体は2000年ころから存在していましたが、よく聞くようになったのは2014年になってからです。

地球温暖化が言われ始めたのが1970年代ですので、それ以前の大雨が「線状降水帯」によるものだったかどうかは正直わかりません。

現代ほど気象データの分析に精度がな無かったので、観測しきれていないというのが現実のようです。

ですが近年のような異常な雨の降り方も稀だったように記憶しています。

近年になり気象機器の発達で、線状降水帯の発生を正確に特定できる回数が増え、急に耳にするようになりました。

分析の精度が上がり日本で発生する大雨の多くは、線状降水帯が原因だということも分ってきました。

1995年から2009年にかけて日本国内で発生した261件の台風を除く集中豪雨を調査した研究では、線状降水帯が原因と考えられるものは168件となっています。

これは全体の64%を占めることとなり、この割合は南日本に行くほど高くなる傾向があり、集中豪雨のうち実に90%が線状降水帯によるものでした。

ってことは九州あたりで起きる豪雨は殆どが線状降水帯によるものじゃん!ってことになります。

テレビなどで始めて「線状降水帯」を耳にしたのは2014年8月に広島市で発生した豪雨被害のニュースでだったと記憶しています。

その当時は大雨のワードとしては「集中豪雨」や「局地的大雨」が一般的でしたが、より危険度が伝わりやすいワードとして「線状降水帯」が使われるようになったようです。

常識派のサトシ

確かに以前は「線状降水帯」というワードは聞きませんでした。

線状降水帯がなぜ増えたのかということでは以下の3つが大きな原因のようです。

① 「地球温暖化」により気象条件が変わり「線状降水帯」の発生自体が増えた。

② 気象観測の精度が増し、今までの大雨の原因が「線状降水帯」によるものだということが分りだした。

③ テレビなどの気象予報やニュースでもその言葉が多く使われ始めた。

そんなんで今まで以上に耳にするようになり、以前からあったんだけど急に増えた印象がある。

でも実際に増えているのも事実!こんな感じかな~と僕は思っています。

スポンサーリンク

線状降水帯が発生するメカニズム

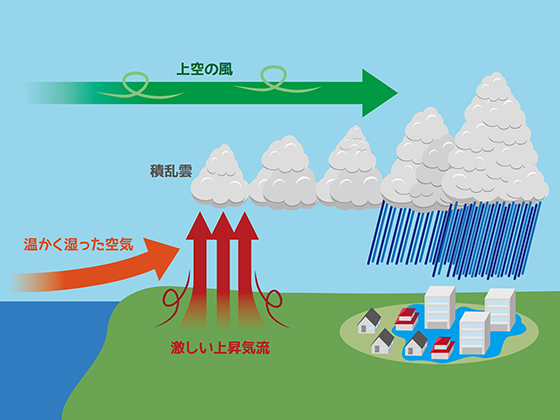

線状降水帯は積乱雲が次々に産まれ滞留して線状に連なることで形成されています。

積乱雲が発生するメカニズムとしては、多くの水蒸気を含んだ湿った空気が強い上昇気流によって上空に押し上げられることが原因です。

この積乱雲が特定の場所に滞留、または上空の風により次々に通過することで大雨が降ります。

この帯状に伸びる積乱雲の列の長さは50~300kmにもなり、幅は20~50kmほどの強い雨を伴う降雨帯を形成、これを線状降水帯と呼びます。

これをイメージにした図が下になります。

こんな感じで積乱雲が同じ場所で次々と形成される現象を「バックビルディング型形成」と呼んでいますので雑学として覚えておきましょう。

慎重派のアオイ

こんなに積乱雲が出来たら確かに大雨になっちゃいます。

このように、線状降水帯が発生するメカニズムの概要はわかっていますが、まだまだ謎が多いのも事実です。

大気の安定度や、発生に必要な水蒸気の量、各高度の風速など複数の要素がどのように関係しているのか、分からないことも多くあります。

また線状降水帯は海から陸にかけて次々に雨雲がやって来ることが多く、雨雲のもととなる水蒸気は海上から補給されます。

陸上の大気の状況については、アメダスや気象台の観測によるデータを得ることが出来ますが、海上では陸上に比べて観測点が少なくデータが乏しくなっています。

常識派のサトシ

そっか!海上の観測点って陸上に比べて少ないですよね。

以上の点から、現在の観測、予想技術では、いつどこで線状降水帯が発生するまでは予想が出来ますが、どのような雨を降らせるかまでを正確に予測するところまでは至っていません。

以下に線状降水帯の予報が難しかった事例を気象庁のサイトより引用しておきます。

平成29年(2017年)7月の線状降水帯による九州北部地方の大雨の予報が難しかった事例

平成29年(2017年)7月5日から6日にかけての九州北部地方を中心とした大雨が予想できなかった主な要因は次のとおりです。

・ 同じ場所に猛烈な雨を継続して降らせる線状降水帯が発生したこと。

・ 線状降水帯は、大気の状態が不安定な状態の中、東シナ海から大量の水蒸気が流れ込み、地形や地表付近の冷気塊により発生・強化・維持されたが、数値予報モデルでは予想できなかったこと。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

大雨の概要

7月5日は朝鮮半島南部から中国地方にのびていた梅雨前線がゆっくり南下し、6日昼過ぎにかけて九州北部付近に停滞しました。

5日から6日は福岡県から大分県にかけて、線状降水帯が形成されて猛烈な雨が降り続き、福岡県、大分県では大雨特別警報を発表しました。

朝倉(福岡県)では、これまでの極値を更新する1時間129.5ミリの猛烈な雨を観測し、福岡県、大分県、佐賀県では3県合計で18回の記録的短時間大雨情報を発表しました。

5日から6日までの総降水量は多いところで500ミリを超え、7月の月降水量平年値を超える大雨となったところがありました。

また、福岡県朝倉市や大分県日田市等で24時間降水量の値が観測史上1位の値を更新するなど、これまでの観測記録を更新する大雨となりました。

引用元 気象庁

とは言え、気象レーダーの高性能化により気象庁では2022年からは発生の可能性を半日前に知らせる予報を始めました。

2023年5月25日からは実際に観測したことを知らせる発生情報の発表を最大30分前倒しする運用がスタートし、3年後にはさらに2~3時間前倒しを目指ています。

スポンサーリンク

線状降水帯の予測精度向上に向けた取り組み

線状降水帯の発生は局地的かつ突発的な性質を持つため、予測が非常に難しいことは前の章で説明したとうりです。

これまでは発生直前にしか捉えられず、防災対応の準備が間に合わないケースも少なくありませんでした。

しかし近年では、気象庁や研究機関による予測技術の向上が進んでいます。

たとえばスーパーコンピューター「富岳」などを活用した数値予報モデルの精度向上により、発生の数時間前〜半日前の段階で線状降水帯の可能性を知らせる試みが始まっています。

また、2022年からは「顕著な大雨に関する気象情報」として、線状降水帯が形成された際に、リアルタイムで発表されるようになりました。

慎重派のアオイ

研究は進んでいるんですね。

この情報により、現場での迅速な避難判断や自治体の対応にもつながると期待されています。

今後はさらなる観測網の強化やAIの導入などにより、より早く・より正確に危険を伝える体制づくりが進んでいくでしょう。

線状降水帯観測・予測システム開発についての取り組み。

引用元 内閣府HP

スポンサーリンク

線状降水帯など大雨に備える

線状降水帯の発生するメカニズムは分ってきましたが、その予測は難しいことも分かりました。

では、この災害になりうる大雨にはどう備えたらいいのでしょう。

実際に線状降水帯や大雨災害が発生してからでは、できることが限られてしまいます。

大前提として大雨に対する予報が出た場合は、線状降水帯が発生しても、しなくても、その備えを始めなければいけません。

常識派のサトシ

台風であれ線状降水帯であれ大雨の備えがしなきゃ!ですね。

線状降水帯の発生に伴い大雨が予測される場合の天気予報では以下のような予報がされます。

「大雨に関する○○地方気象情報 第〇号 〇年〇月〇日〇時〇分 ○○気象台発表」

「○○地方では、〇日日中に、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。」

住んでいる地域でこのような予報があった場合は大急ぎで大雨に対する備えを始めなければいけません。

で、何をやったらいいの?ってことですが、屋外と屋内の対策に加え避難場所の確認、非常用の持ち物の準備を以下にまとめてみました。

屋外の備え

側溝や排水口は掃除して水はけを良くしておきましょう。

台風や低気圧が接近してくる場合は雨と同時に風も強くなります。

風で飛ばされそうな物は飛ばないよう固定したり、家の中へ入れるなどしましょう。

浸水が予想される場合は土のうを用意し、玄関など浸水が予想される場所に設置します。

土のうの入手が難しい場合は、大きめのゴミ袋を2枚重ねて水を入れる水のうで代用が出来ます。

これらの作業は雨や、風が強くなる前に完了するようにしましょう。

スポンサーリンク

屋内の備え

線状降水帯が発生している場合は、すでに土砂災害や洪水による災害発生の危険度が高まっている状態です。

すでに避難することが危険な場合は、家の中の、崖や川から離れたできるだけ高い所2階などで身を守るようにしてください。

断水に備えて飲水を確保するほか、浴槽に水を張るなどして生活用水も確保しましょう。

強風で飛んでくる物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドをおろしておくのも忘れずに。

事前に飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼っておくのは良いアイディアです。

避難場所の確認

普段から家族で話し合って避難場所や連絡方法などを決めておきましょう。

避難場所として指定されている場所への避難経路を確認しておくのは避難中の安全確保のため絶対に必要です。

加えて避難するときは、持ち物を最小限にして、リュックサックなどに収納して両手が使えるようにしておくのもポイントです。

非常持ち出し品を準備する

スマートフォンや携帯電話は、家族間で連絡を取ったり、情報を入手したりと、災害時は必需品になります。

停電に備えて、予備のバッテリーなど準備しておきましょう。

慎重派のアオイ

私もこれは用意しています。

以下は非常用品の一例ですが、あなた仕様にカスタマイズもOK。

デイパックなどにまとめておきましょう。

| 食料品 | 飲料水、レトルト食品、缶詰、乾パンやクラッカーなど、調理をしないで直ぐ食べれるもの |

|---|---|

| 救急医薬品 | 常備薬、マスク、紙おむつ、生理用品 など |

| 現金など他 | 小銭は多めに、預金通帳、印鑑、健康保険証、身分証明書など |

| 衣類 他 | 少量の着替え、下着、タオル、雨具、軍手 など |

| その他 | スマホの予備バッテリー、懐中電灯、ラジオ、電池、ライター、使い捨てのカイロ、ティッシュなど、筆記用具、ごみ袋 |

スポンサーリンク

線状降水帯なぜ増えた!? あとがき

最近、気象の変化が極端になっているような気がしませんか?

気温の上がり方や台風の大型化、特に雨の降り方がゲリラ豪雨や集中豪雨と言われていた時期から極端な降り方になっています。

その要因のひとつが「線状降水帯」によるものだということが分ってきました。

天気予報ではゲリラ豪雨は戦争を連想させるという事で使わなくなり、より危険度が伝わり易い「線状降水帯」を使うようになっています。

そんな事情により「線状降水帯」という言葉をテレビ、ラジオで聞くことが多くなり、最近になり急に増えたような気がしていました。

しかし、地球温暖化により「線状降水帯」の発生自体が増えているのも事実です。

最近の研究によりその発生のメカニズムも解明され、レーダーの高性能化により半日前に発生の予報が出るようになりました。

雨量を含む正確な予報まであと少しですが、まずは大雨に対する備えを普段から心がけておくのがイチバンですね。

その他の雨に関する記事ですので、参考にしてみてください。

🔗 線状降水帯が発生しやすい場所はどこ?多発地と発生条件を特集してみた

🔗 降水量の目安を1mm~100mmまで大特集!徹底的に詳しく分かりやすくっ

🔗 降水量1mm~5mmとはどれくらい?ディズニーや屋外活動の影響を全解説

🔗 降水量6mm~8mmとはどれくらい?日常への影響など動画を含めて詳細解説

🔗 降水量10mmとはどれくらい?目安と日常生活への影響をリアルに解説

🔗 降水量100mmとはどれくらい? 交通機関、日常生活への影響を考察

スポンサーリンク

スポンサーリンク

パタゴニア機能的なレインウエアあります。

🔗 TOPに戻る